Немиелоидные опухоли что это такое

Миеломная болезнь

Основная функция плазматических клеток – выработка антител в ответ на внедрение в организм чужеродных агентов, например, возбудителей инфекций. При множественной миеломе происходит избыточное увеличение популяции плазматических клеток. Новые клетки незрелые и не могут полноценно выполнять свои функции. Но они вырабатывают большое количество моноклональных иммуноглобулинов (парапротеинов). Это ущербные антитела одного класса, которые не обладают защитной способностью. Усиленная продукция иммуноглобулинов ведет к повышению уровня белка в крови. Накопление фрагментов таких антител (легких и тяжелых белковых цепей) в органах и тканях приводит к нарушению функции различных систем организма и к появлению клинических симптомов заболевания. Наиболее выражено поражение костной ткани, почек, сердца и органов кроветворения.

При разрастании миеломных клеток в костной ткани происходит разрежение костного вещества, активируются остеокласты (клетки, разрушающие костную ткань), в большом количестве высвобождается кальций. В итоге повышается хрупкость костей и развивается остеопороз. Миеломная болезнь, в основном, поражает плоские кости (ребра, кости черепа) и кости позвоночника.

Накопление парапротеинов (фрагментов ущербных антител) в крови приводит к повышению вязкости крови. Как следствие, увеличивается риск образования тромбов, что является причиной инсультов и инфарктов.

Накопление белка (белковая инфильтрация) в тканях внутренних органов приводит к амилоидному поражению. Отложение амилоидного белка в миокарде ведет к утолщению и уплотнению сердечной мышцы. Это создает препятствие для полноценного расслабления миокарда во время диастолы. В результате развивается сердечная недостаточность. Причиной формирования почечной недостаточности является отложение протеинов в почечных клубочках и сужение просвета канальцев.

Множественная миелома развивается, как правило, у людей старше 40 лет. Неблагоприятными факторами являются хронические инфекционные заболевания, воздействие ионизирующего излучения, употребление токсичных препаратов, генетическая предрасположенность. Появление на протяжении жизни различных генетических нарушений способствует образованию плазматических клеток, продуцирующих нефункциональные иммуноглобулины. Генетические перестройки могут быть различными, что и обеспечивает достаточно вариабельную клиническую картину. В группе особого риска оказываются люди старше 65 лет, на протяжении длительного времени подвергавшиеся пагубному воздействию неблагоприятных факторов.

Миеломная болезнь может протекать бессимптомно от нескольких месяцев до нескольких лет. Одним из первых признаков являются боли в костях, которые усиливаются при движении, а также переломы костей. Люди, заболевшие множественной миеломой, более подвержены бактериальным и вирусным инфекциям. Страдает общее самочувствие: появляются слабость, головокружение, головная боль, тошнота и рвота. Часто возникают носовые кровотечения, тромбоз глубоких вен. Нарастает одышка, и происходит быстрая потеря массы тела. При вовлечении в злокачественный процесс внутренних органов появляются симптомы, вызванные нарушением их функции (сердечная недостаточность, почечная недостаточность и другое).

В зависимости от наличия неблагоприятных хромосомных аномалий, уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ), уровня альбумина и бета2-микроглобулина сыворотки крови, выделяют три стадии миеломы. На третьей стадии обнаруживают высокий уровень ЛДГ и белковых фракций и выявляют генетические аномалии высоко риска. Также миелому подразделяют на тлеющую (асимптоматическую) и симптоматическую. Тлеющая миелома характеризуются повышением уровня парапротеинов в крови и наличием их в моче. Повреждения внутренних органов при тлеющей форме миеломы отсутствуют. Но при этом обязательно обнаруживаются более 10 % клонов незрелых плазматических клеток в костном мозге.

Диагностика множественной миеломы начинается с тщательного сбора жалоб у пациента. Затем проводят осмотр пациента: осматривают миндалины и полость рта, выполняют пальпацию лимфатических узлов, печени и селезенки и определяют общее состояние пациента по шкале ELOG. Это шкала от 0 до 4, которая помогает оценить активность пациента, его способность выполнять работу и обслуживать себя.

Особое внимание при диагностике миеломы уделяют лабораторным методам исследования, которые применяют на всех этапах лечебно-диагностического процесса (при первичном обращении, при определении тактики лечения, для контроля проводимой терапии, при возникновении нежелательных последствий приема препаратов, при подозрении на рецидив заболевания).

Для обнаружения и подтверждения миеломы, для определения активности злокачественного процесса и оценки успешности проводимой терапии, проводят исследование белковых фракций в крови и моче методом электрофореза с определением моноклональных иммуноглобулинов и бета2-микроглобулина. Также моноклональность иммуноглобулинов оценивают с помощью М-градиента (узкая полоса на электрофореграмме, которую формируют моноклональные иммуноглобулины).

Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови и моче, скрининг и типирование парапротеинов.

Определение биохимических показателей крови:

Исследование показателей свертывающей системы крови:

Основными инструментальными методами диагностики миеломной болезни являются рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Показания для назначения каждого вида исследования определяет лечащий врач в зависимости от конкретной клинической ситуации. Все они направлены на оценку состояния костной ткани, поражение которой при миеломной болезни наблюдается в 80% случаев.

Таким образом, можно выделить основную триаду симптомов множественной миеломы:

Продолжительность и качество жизни пациентов зависят от стадии, на которой обнаружено заболевание. Поэтому при выявлении каких-либо симптомов необходимо провести своевременное и полное обследование. Современные методы лечения позволяют добиться полной ремиссии заболевания и продлить жизнь.

Множественная миелома

Что такое множественная миелома?

Множественная миелома — одна из форм хронического лимфобластного лейкоза, для которой характерно поражение костного мозга, разрушение костной ткани и выработка однотипных иммуноглобулинов. Это онкопатология крови, затрагивающая плоские кости, позвоночник и почки. Множественная миелома ведет к серьезным нарушениями в работе иммунитета. Заболевание считается достаточно редким. Патологию выявляют у 4-6 человек на 100 тыс. населения, чаще у пожилых людей. Характерно, что представители негроидной расы болеют вдвое чаще, чем европейцы.

В основе заболевания лежит изменение свойств плазмоцитов (клетки крови, которые являются разновидностью лейкоцитов). Дефект в ДНК этих иммунных клеток приводит к нарушению процесса деления и созревания. В результате в крови появляется множество телец атипичного строения (многоядерных, бледных, большого размера, которые склонны к бесконтрольному делению). Такие клетки живут дольше нормальных. Они не выполняют никаких функций, но колонизируют костный мозг, вытесняя функционально активную ткань и провоцируя нарушения гемопоэза. Помимо этого, такие аномальные плазмоциты вырабатывают моноклональные белки, которые утилизируются почками, испытывающими чрезмерную нагрузку.

При множественной миеломе разрушается костная ткань, что провоцирует резкое повышение уровня кальция в крови, которое ведет к поражению внутренних органов (почек, легких, органов пищеварительного тракта и пр.). Последствия миеломной болезни достаточно серьезные — размягчение костей, почечная недостаточность, анемия, снижение толерантности к бактериальным и вирусным инфекциям.

В зависимости от особенностей распространения опухолей выделяют множественно-узловатую, диффузно-узловатую и диффузную формы множественной миеломы. Стадирование проводят с учетом массы опухоли (первая стадия соответствует малой массе, вторая — средней, третья — большой).

Прогнозы при множественной миеломе неблагоприятные. Заболевание не имеет радикальных методов лечения. Современные методики позволяют замедлить его прогрессирование и продлить жизнь больного. Сроки жизни зависят от своевременности диагностики и начала лечения.

Симптомы множественной миеломы

Проявления заболевания обусловлены влиянием опухоли на различные органы и системы. Характерны следующие синдромы:

Изменение структуры, формы и положения позвонков становится причиной разнообразного спектра неврологических симптомов. Среди признаков множественной миеломы можно выделить такие: прострелы, нарушение функций конечностей, парезы, параличи и пр.

Причины множественной миеломы

Заболевание возникает вследствие мутации в ДНК В-лимфоцитов. Точные причины изменения генетического материала не установлены. К возможным предрасполагающим факторам относят:

В настоящее время множественная миелома считается малоизученным онкологическим заболеванием. Поиск причин, которые бы позволили проводить эффективное лечение этой опухоли, продолжается.

Получить консультацию

Почему «СМ-Клиника»?

Диагностика множественной миеломы

На ранних стадиях заболевание диагностируют случайно, обычно в рамках скринингового обследования по поводу анемии. Подозрение на миелому возникает при выявлении отклонений в картине общего (снижение уровня гемоглобина и увеличение СОЭ) и биохимического анализа крови (гиперкальциемия и гиперпротеинемия, сочетающаяся со снижением концентрации альбумина).

При подозрении на множественную миелому проводят комплексное обследование, которое включает следующие мероприятия:

Основаниями для постановки диагноза «множественная миелома» выступают следующие критерии: плазматизация костного мозга более 10%, наличие моноклонального белка в крови и моче в сочетании с поражением внутренних органов, гиперкальциемией, анемией и обнаружением очагов разрежения костной ткани или диффузного остеопороза.

Патологию дифференцируют с доброкачественной моноклональной гаммапатией и другими онкологическими заболеваниями (лимфолейкемия, лимфома, костные метастазы опухолей внутренних органов и пр.)

Мнение эксперта

Медицина значительно продвинулась вперед в лечении множественной миеломы. Комбинированная химиотерапия с применением цитостатических и таргетных препаратов способствует достижению хороших результатов. Пациентам без сопутствующих заболеваний проводят несколько курсов противоопухолевой терапии, а затем трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. У половины пациентов консолидирующая терапия приводит к устойчивой ремиссии.

Однако среди больных преобладают пожилые люди, часто с сопутствующими заболеваниями. В этом случае проводится только консервативное лечение. Схема подбирается в индивидуальном порядке с учетом ответа на терапию. Контроль за развитием заболевания и своевременное лечение позволяет обеспечить удовлетворительное качество жизни пациента.

Лечение множественной миеломы

Тактика терапии направлена на подавление роста и секреторной активности опухоли, а также на продление и повышение качества жизни больного. Схему лечения подбирают в индивидуальном порядке с учетом размеров, локализации и активности опухолей.

При вялотекущем процессе («тлеющем»), характеризующемся отсутствием симптомов, возможно применение выжидательной тактики. В данном случае пациент регулярно проходит обследования с целью контроля динамики заболевания.

Для замедления прогрессирования патологии применяют следующие методы:

За последние двадцать лет в лечении множественной миеломы достигнуты успехи. Прогноз выживаемости даже для пациентов с неблагоприятным течением заболевания на данный момент составляет 15 месяцев. Средний показатель выживаемости составляет около 5 лет. При ранней диагностике, хорошем ответе на химиотерапию и ее грамотном сочетании с другими методами, удается достигнуть безрецидивного периода длительностью 5-10 лет, иногда и дольше.

В медицинском центре «СМ-Клиника» прием ведут высококвалифицированные онкологи и онкогематологи. Специалисты регулярно посещают международные мероприятия, изучают и внедряют в практику передовые методы лечения онкопатологий, располагают высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием. Каждому пациенту Центра гарантировано получение специализированной медицинской помощи мирового уровня, комплексный анализ клинической ситуации и персонифицированный подход при подборе лечения.

Профилактика

Специфических методов профилактики развития множественной миеломы не существует. С учетом факторов риска превентивные меры включают в себя:

Лицам с неблагоприятным семейным анамнезом рекомендуется регулярно проходить профилактические обследования. Людям старше 50 лет стоит ежегодно сдавать общий и биохимический анализы крови.

Реабилитация после хирургического лечения

После трансплантации костного мозга пациент остается в стационаре до полной стабилизации состояния. На данном этапе проводится наблюдение, симптоматическое лечение, а также мероприятия по профилактике осложнений. В первые месяцы после операции пациент должен еженедельно наблюдаться у врача и регулярно сдавать анализы. Для удобства рекомендуется организовать проживание неподалеку от клиники.

К условиям проживания предъявляются особые требования. Чистота, стерильность и минимизация травмирующих факторов играют важную роль в процессе выздоровления. За пределами дома пациенту рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептики и пр.), особенно в период COVID-19.

Немиелоидные опухоли что это такое

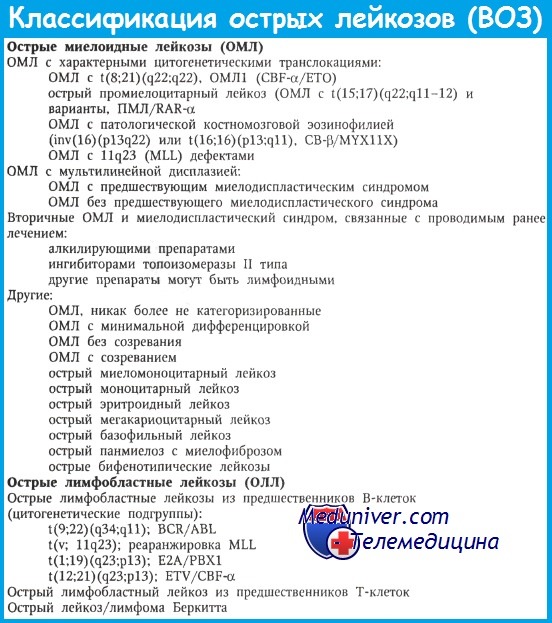

Классификация опухолей кроветворной и лимфоидной тканей ВОЗ, опубликованная в 2001 г., создавалась в течение нескольких лет. Она является результатом труда многих ученых разных стран.

Работа началась в 1995 г. Первоначально ее выполняли 10 национальных комитетов, в которые вошли более 50 ведущих патологов мира. Классификация базируется на тех же принципах, которые были положены в основу REAL классификации лимфом (Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms): для установления диагноза необходимы морфологическое (гистологическое и цитологическое) изучение, иммунофенотипирование, цитогенетическое исследование и анализ клинических данных. Таким образом, при создании классификации авторы основывались на определяемых современными методами биологических особенностях опухоли.

Как только классификация была сформулирована патологами, для проверки ее клинической ценности был создан комитет, в который вошли более 40 ведущих онкологов и гематологов мира. После их работы в 1997 г. на специальном совещании клиницистов и патологов были обсуждены и согласованы все возникшие спорные клинические вопросы. Только после достигнутого на этом совещании согласия классификация ВОЗ была окончательно сформулирована и опубликована. Таким образом, в результате привлечения многих специалистов большинства стран классификация ВОЗ стала первой классификацией гематологических опухолей, принятой и используемой в настоящее время во всем мире.

Тем не менее в классификации есть спорные вопросы. По всей вероятности, она еще будет уточняться и изменяться.

В классификации ВОЗ все гематологические новообразования разделены на группы в соответствии с той линией кроветворения, к которой относятся клетки, составляющие морфологический субстрат данной опухоли: опухоли из миелоидных клеток, лимфоидных клеток, гистиоцитарных/дендритных клеток (гистиоцитозы) и тучных клеток (мастоцитозы). Опухоли из лимфоидных клеток в соответствии с данной классификацией подробно рассматриваются в руководстве, здесь же представлен взгляд одного из известных иммунологов — проф. Н. Н. Тупицына на значение этой классификации. В то же время раздел об опухолях из миелоидных клеток, на наш взгляд, следует рассмотреть.

Опухоли из миелоидных клеток разделены на 4 большие группы:

1) хронические миелопролиферативные заболевания;

2) болезни, имеющие черты как миелопролиферативных заболеваний, так и миелодисплазий;

3) миелодиспластические синдромы;

4) острые миелоидные лейкозы.

В группу хронических миелопролиферативных заболеваний наряду с хорошо известными болезнями: хроническим миелолейкозом, истинной полицитемией, хроническим идиопатическим миелофиброзом и эссенциальной тромбоцитемией — входят заболевания, на которых следует кратко остановиться.

Хронический нейтрофильный лейкоз отличается по картине крови от хронического миелолейкоза более низким лейкоцитозом и отсутствием в крови незрелых форм миелопоэза или наличием их в очень небольшом количестве. Этих признаков недостаточно для дифференциальной диагностики данных заболеваний, поэтому диагноз нейтрофильного лейкоза ставят только на основании цитогенетических данных. Ранее к хроническому нейтрофильному лейкозу причисляли как Ph (BCR-ABL)-негативные случаи, так и BCR-ABL-позтивный хронический миелолейкоз с продукцией белка р230. В настоящей классификации диагноз хронического нейтрофильного лейкоза оставлен только для BCR-ABL-нетативного варианта; заболевание с t(9;22) и продукцией белка р230 рассматривается как вариант хронического миелолейкоза. Это нам представляется совершенно справедливым и соответствующим роли t(9;22) в патогенезе заболевания.

При определении хронического эозинофильного лейкоза и гиперэозинофилъного синдрома подчеркиваются трудности в дифференциальном диагнозе. В настоящее время к гиперэозинофильному синдрому относят гетерогенную группу заболеваний, характеризующихся постоянной высокой эозинофилией неясного генеза. Появились работы, в которых показано, что по крайней мере в части случаев высокая эозинофилия возникает в результате интерстициальной делеции длинного плеча хромосомы 4 и образования вследствие этого химерного гена с функцией тирозинкиназы. Возможно, именно такие случаи будут обозначаться как эозинофильный лейкоз и название «гиперэозинофильный синдром» исчезнет, однако сейчас во всех публикациях употребляется именно этот термин.

Следует признать, что это вносит определенную путаницу, поскольку под данным термином на практике иногда описывают реактивные эозинофилии. В то же время гиперэозинофильный синдром — это четко очерченный симптомокомплекс с тяжелым течением и почти всегда крайне плохим прогнозом. Цитогенетический анализ в случаях гиперэозинофилии неясного генеза очень важен, так как при эозинофильном синдроме с интерстициальной делецией хромосомы 4 эффективно применение гливека.

Среди миелопролиферативных заболеваний указывается и «неклассифицируемое». К этой рубрике отнесены заболевания, имеющие все черты миелопролиферативных, но без достаточного числа признаков, позволяющих отнести их к какой-либо определенной нозологической единице. Заслуга авторов классификации — в строгом предостережении от постановки диагноза миелопролиферативного неклассифицируемого заболевания в тех случаях, когда не были использованы все современные диагностические методы, дающие возможность точной идентификации диагноза. Указывается, что чаще всего по прошествии некоторого времени в случаях, первоначально диагностированных как неклассифицируемые, появляются определенные черты истинной полицитемии, или хронического идиопатического миелофиброза, или эссенциальной тромбоцитемии.

При хронических миелопролиферативных/миелодиспластических заболеваниях имеются черты задержки созревания и дисплазии в какой-либо из линий гемопоэза и/или неэффективность гемопоэза в этой линии. Нам кажется абсолютно правильным отнесение к этой группе хронического миеломоноцитарного лейкоза, который раньше рассматривался как один из вариантов миелодиспластических синдромов и который, безусловно, имеет черты как миелопролиферативных, так и миелодиспластических болезней.

Не вызывает сомнений правильность отнесения к этой рубрике ювенильного миеломоноцитарного лейкоза.

В эту же группу помещено редкое заболевание — атипичный хронический миелолейкоз, для которого раньше использовался давно вышедший из употребления термин «подострый миелоидный лейкоз». Заболевание характеризуется гиперлейкоцитозом, наличием в крови молодых форм гранулоцитов (промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты), отсутствием базофилии и наличием признаков дисплазии в клетках гранулоцитарного ростка, а иногда также в клетках эритроидного и/или мегакариоцитарного ростка гемопоэза. Хромосомные аберрации встречаются часто, но среди них нет специфических, в частности не обнаруживается Ph (BCR-ABL). Уровень щелочной фосфатазы в нейтрофилах может быть любым. Скорее всего, в будущем будут установлены патогенетические механизмы развития этого заболевания и оно будет обозначено более определенно.

В этой рубрике также имеется неклассифицируемое миелодиспластическое/миелопролиферативное заболевание, которое авторы обозначают как заболевание, имеющее одновременно лабораторные черты одного из вариантов миелодиспластических синдромов и миелопролиферативного процесса, например тромбоцитоз, или одновременно черты миелопролиферативного и миелодиспластического процессов, которые нельзя отнести к какой-либо определенной категории. Хромосомные аберрации могут встречаться, но отсутствуют специфичные для определенного заболевания.

Следует признать, что почти каждый гематолог встречается с заболеваниями, которые невозможно отнести к какой-либо определенной рубрике. Заслуга авторов классификации в том, что они обозначили это положение, хотя термин «неклассифицируемое» заболевание, даже отнесенный к определенной группе, не может полностью удовлетворять. Он отражает современное состояние науки и неясность биологических механизмов, лежащих в основе некоторых клинических и морфологических синдромов.

В классификацию миелодиспластических синдромов по сравнению с классификацией FAB внесены существенные изменения. Случаи с числом властных клеток более 20%, которые ранее обозначались как РАИБ-Т (рефрактерная анемия с избытком бла-стов в стадии трансформации в острый лейкоз), теперь рассматриваются как острый лейкоз, что следует считать совершенно справедливым, учитывая дальнейшее развитие заболевания в случаях с таким количеством бластных клеток и, как правило, быстрое появление всех признаков острого лейкоза.

Правильно выделение неклассифицируемого миелодиспластического синдрома, поскольку именно в группе миелодиспластических синдромов нередко встречаются случаи, когда при наличии явных черт миелодисплазии заболевание на протяжении очень длительного времени трудно отнести к определенному варианту.

Совершенно новым является выделение миело-диспластического синдрома с изолированной делецией длинного плеча хромосомы 5 — синдром 5q-. Этот синдром в последние годы стали рассматривать как особый вариант миелодиспластического синдрома, характеризующегося значительной анемией и в то же время благоприятным длительным течением. Именно более благоприятный прогноз, чем при других вариантах миелодиспластических синдромов, и отсутствие необходимости в интенсивной терапии служат основанием для выделения этого варианта в отдельную рубрику.

В рубрике острых миелоидных лейкозов в классификации ВОЗ внесены значительные изменения по сравнению с классификацией FAB, однако сразу следует подчеркнуть, что классификация FAB также сохранена.

В классификации ВОЗ все острые миелоидные лейкозы на основании биологических свойств опухоли разделены на 5 категорий: 1) с повторяющимися хромосомными аномалиями; 2) с мультилинейной дисплазией; 3) острые лейкозы и миелодиспластические синдромы, развитие которых связано с предшествующей терапией; 4) острые лейкозы, которые не могут быть охарактеризованы на основании каких-либо биологических черт; 5) острые лейкозы неясной линейной принадлежности (недифференцированные, билинейные и бифенотипические).

Острые лейкозы с повторяющимися хромосомными аномалиями — это острый миелобластный лейкоз с t(8;21), острый миелоидный лейкоз с эозинофилией в костном мозге и аберрациями хромосомы 16, острый промиелоцитарный лейкоз с t(15;17) и острый миелоидный лейкоз с аберрациями определенного района хромосомы 11 — 11q23.

Все лейкозы этой группы отличаются определенными биологическими чертами: нередко характерной морфологией опухолевых клеток, позволяющей установить диагноз на основании морфологического исследования и в большинстве случаев предсказуемой реакцией на современную терапию. Выделение этой группы лейкозов важно потому, что при них имеются определенные подходы к терапии. Транслокация (15; 17) патогномонична для острого промиелоцитарного лейкоза, при котором обязательно использование ATRA с первых дней лечения. Этот препарат принципиально изменил прогноз заболевания. При современной терапии прогноз для лейкозов с t(8;21) и с аберрациями хромосомы 16 с эозинофилией в костном мозге в большинстве случаев благоприятен, однако для лейкозов с аберрациями хромосомы 16 — только при консолидации ремиссии высоким дозами цитозара. Прогноз значительно хуже при наличии изменений района llq23, поэтому обнаружение данной аберрации обязательно предполагает интенсивную терапию.

Таким образом, биологические особенности лейкозов этой группы, так же как определенная реакция на терапию, оправдывают выделение лейкозов этой группы в отдельную рубрику в классификации. В то же время при установлении диагноза конкретному больному каждый из лейкозов этой рубрики по-прежнему характеризуется в соответствии с классификацией FAB.

Острые миелоидные лейкозы с мультилинейной дисплазией в остаточных нормальных ростках гемопоэза выделены на основании определенных морфологических черт, наличие которых иногда вносит трудности в диагностику определенного варианта острого лейкоза. В соответствии с недавними представлениями в классификации указывается, что наличие мультилинейной дисплазии является плохим прогностическим признаком. Рядом авторов, в том числе нами, показано, что наличие дисплазии само по себе не имеет отрицательного прогностического значения, а плохой прогноз определяется частым присутствием неблагоприятных хромосомных аберраций у больных этой группы. Скорее всего, в будущем эта рубрика из классификации исчезнет.

Рационально, на наш взгляд, выделение в отдельную рубрику острых миелоидных лейкозов и миелодиспластических синдромов, развитие которых можно связать с предшествующей терапией, главным образом с использованием алкилирующих препаратов, ингибиторов топоизомеразы II и с лучевой терапией. Эти лейкозы также имеют довольно четко очерченные биологические особенности — часто предшествующий развитию лейкоза период миелодисплазии, нередко наличие характерных или множественных хромосомных аберраций, часто худшие по сравнению с лейкозами de novo ответ на терапию и прогноз. В этой группе в каждом конкретном случае при постановке диагноза используются обозначения в соответствии с классификацией FAB.

Если острые миелоидные лейкозы не относятся к какой-либо из перечисленных групп, они характеризуются в соответствии с классификацией FAB. Следует отметить, что на практике классификация FAB используется всегда, и это надо признать рациональным, так как она позволяет точно определить, о каком варианте острого миелоидного лейкоза идет речь, и тем самым избежать ошибочных выводов в оценке получаемых разными авторами результатов.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021