Неинвазивная вентиляция легких что это у новорожденных

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

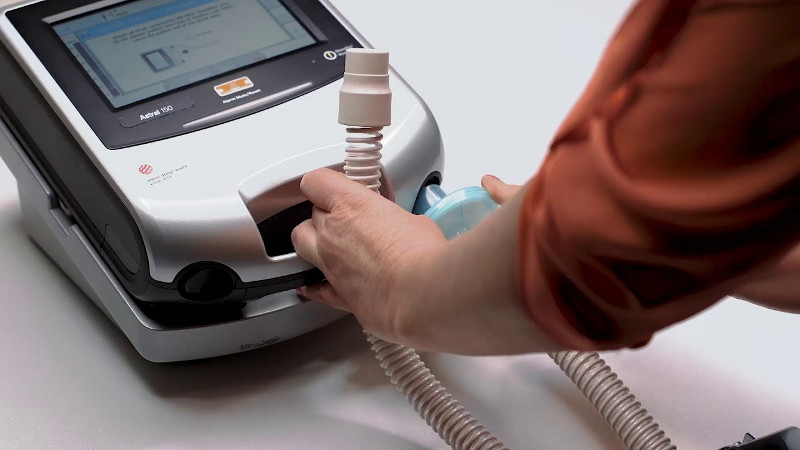

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

Искусственная вентиляция легких

Ваш ребенок на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это значит, что аппарат помогает ему дышать. В некоторых случаях аппарат полностью «дышит» за ребенка. Искусственная вентиляция легких бывает трех видов:

Традиционная или классическая ИВЛ.

Проводится тогда, когда ребенок не может самостоятельно дышать, когда его дыхание недостаточно эффективно или в том случае, если дыхание отнимает у него слишком много сил. Система ИВЛ представляет собой интубационную трубку, установленную в трахею ребенка через рот (или через нос), подключенную к 2-м трубкам, одна из которых подает воздушно-кислородную смесь, а другая забирает образовавшийся в процессе дыхания углекислый газ. В результате этого происходит искусственное дыхание и кровь ребенка в достаточной степени насыщается кислородом.

Аппараты ИВЛ – это очень сложные (иногда компьютерные) системы и врачи изменяют параметры их работы ежедневно, а иногда и ежечасно в зависимости от состояния ребенка. Можно изменить концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси от 21% до 100%, можно изменить частоту и продолжительность вдохов, можно менять степень раздувания легких и много-много различных параметров.

Современные аппараты ИВЛ умеют подстроиться под самостоятельное дыхание ребенка и только помогать ему. Постепенно, по мере выздоровления и роста, ребенок начинает дышать сам и аппарат становится не нужен. Тогда ребенка экстубируют (вынимают трубочку из трахеи) и переводят на неинвазивную ИВЛ или (если малыш справляется) оставляют на самостоятельном дыхании.

Неинвазивная ИВЛ.

Проводится в тех случаях, когда ребенок хорошо дышит самостоятельно, но ему сложно поддерживать легкие в расправленном состоянии. Мы с вами не задумываемся о том, что на самом деле это довольно сложная работа.

Кроме того такой режим ИВЛ используют когда, вследствие незрелости, в дыхании ребенка бывают продолжительные паузы (апноэ). Система для неинвазивной ИВЛ — это специальная трубка, подведенная к носу ребенка. Трубка соединяется с насадкой, которая представляет собой или две маленькие трубочки в каждую ноздрю (назальные канюли), или маленькую масочку, которая плотно прилегает к носу.

Неинвазивная ИВЛ, в свою очередь, подразделяется на два вида:

СРАР это аббревиатура, расшифровывается как постоянное положительное давление в дыхательных путях. СРАР нагнетает постоянный поток воздушно-кислородной смеси, облегчая ребенку дыхание и доставку кислорода к легким, поддерживая легкие в расправленном состоянии. В этом случае от аппарата к ребенку подходит только одна трубка, по которой поступает воздушно-кислородная смесь для вдоха, а выдох происходит самостоятельно.

BIPAP, или как его часто называют Biphasic (бифазик). Biphasic Positive Airway Pressure в переводе означает двухфазное положительное давление в дыхательных путях. Этот режим неинвазивной вентиляции отличает от описанного выше тем, что помимо постоянно создаваемого в легких расправляющего давления, аппарат делает несколько вдохов.

При вдохе, аппарат нагнетает воздушно-кислородную смесь с заданным врачом давлением, а при выдохе, клапан в трубке, через которую поступает воздушно-кислородная смесь, закрывается и давление уменьшается в дыхательных путях, но остается положительным, что важно, для того чтобы легкие ребенка всегда оставались в «расправленном» состоянии.

Высокочастотная осцилляторная ИВЛ.

Высокочастотная ИВЛ – это особый, очень высокотехнологичный метод проведения ИВЛ. Проводится при неэффективности традиционной ИВЛ. При ИВЛ отсутствуют привычные дыхательные движения, так как здесь не происходит привычного вдоха и выдоха. Газообмен происходят за счет высокочастотных колебаний – осцилляций. По причине высоких частот колебаний создаваемых аппаратом, грудная клетка малыша колеблется. Это выглядит очень непривычно, но, поверьте, не доставляет ребенку неудобств или неприятных ощущений. При этом методе газообмен в легких происходит непрерывно, что очень важно в тех случаях, когда легкие ребенка незрелые или в них имеется инфекционный процесс.

*статья подготовлена при поддержке Фонда Президентских грантов

Крючко Дарья Сергеевна

Начальник Отдела анализа и координации работы по совершенствованию оказания неонатологической помощи

Национального медицинского исследовательского центра имени академика Кулакова,

Директор дирекции социальных проектов Фонда социально-культурных инициатив.

Научный редактор журнала «Неонатология. Новости, мнения, обучение».

ИВЛ у новорожденных

Показания к ИВЛ

Как только малыш появился на свет, в течение 30 секунд он должен начать самостоятельно делать первые вдохи. Через полторы минуты должно установиться стабильное самостоятельное дыхание. Иногда, по некоторым причинам этого не происходит. У новорожденного появляются признаки асфиксии, тогда начинают оказывать реанимационные действия. Важную роль для подключения аппарата будут играть: цвет кожных покровов, частота сердечных сокращений, частота дыхания, мышечный тонус и рефлекторная возбудимость.

Основные показания к ИВЛ:

Принципы вентиляции новорожденных

Весь принцип работы аппарата вентиляции заключается в попеременном открывании и закрывании клапанов вдоха и выдоха. Все это связано с повышением давления в системе шлангов для дыхания. Давление в шлангах регулирует основной высокий поток вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. При окончании вдоха происходит одинаковое давление как в альвеолах, так и на коннекторе трубки. Это давление называется PIP. Далее происходит конец инспираторного потока. Низкий уровень давления в дыхательной системе аппарата называется PEEP. Выдох продолжается до тех пор, пока в альвеолах не упадет уровень давления до PEEP. Современные аппараты устанавливают основной поток газов автоматически.

Специального рецепта при проведении вентиляции не существует. Давление, с которым будет поступать кислород в дыхательные пути, подбирают индивидуально к каждому ребенку. Размах грудной клетки должен выглядеть физиологическим, тогда дыхательные объемы будут в норме. Во время проведения интубации и подключения системы вентиляции, главным показателем служит наполнение воздухом грудной клетки.

Контроль проведения

Перед проведением интубации аппарата ИВЛ, проводят санацию носа и трахеи. Из них отсасывают слизь, попавшие околоплодные воды и меконий. Интубацию трахеи можно проводить 2 способами: через рот и через нос. Необходимый способ выбирает врач и основан на предпочтении врача или конкретными обстоятельствами. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

После проведения интубации положение эндотрахеальной трубки проверяют с помощью рентгена. Правильно установленная трубка помогает избежать различных проблем в легочной системе новорожденного. Если обнаружено небольшое смещение трубки, то ее поправляют, что приводит к полноценному раскрытию всего легкого.

При ухудшении состояния младенца, следует исключить закупорку трубки слизью и кровью. При любом подозрении на ее блокаду незамедлительно проводят реинтубацию. Для предупреждения закупорки трубки секретом из легких, медперсонал регулярно проводит лаваж и очистку эндотрахеальной трубки. Такие манипуляции делают каждые 4 часа, а иногда и чаще.

Респираторная поддержка новорожденных и младенцев

, MD, University of Pittsburgh, School of Medicine

Первоначальные меры по стабилизации включают мягкую тактильную стимуляцию, изменение положения головы и отсасывание слизи изо рта и носа с последующим проведением (по необходимости) таких процедур:

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППД)

Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NIPPV)

Искусственная вентиляция легких с использованием мешка Амбу или механическая вентиляция

Новорожденным, у которых не удается достичь достаточного насыщения крови кислородом, необходимо провести полное кардиологическое обследование для исключения врожденных сердечно-легочных аномалий Краткий обзор врожденных сердечно-сосудистых аномалий (Overview of Congenital Cardiovascular Anomalies) Врожденный порок сердца является наиболее распространенной врожденной аномалией, которая возникает у почти 1% живорожденных (1). Среди врожденных дефектов врожденный порок сердца является ведущей. Прочитайте дополнительные сведения

Алгоритм для реанимации новорожденных

* ИВЛ: Начало реанимации с применением комнатного воздуха. Если цели насыщения крови O2 не достигнуты, повышайте титр концентрации вдыхаемого кислорода.

† Соотношение 3:1 сжатий:вдохов, в общей сложности 90 сжатий и 30 вдохов в минуту. Сжатия и возможность вдохов осуществляются последовательно, не одновременно. Таким образом, проводится 3 сжатия со скоростью 120 манипуляций/минуту, затем 1 вдох через 1/2 секунды.

ППД = постоянное положительное давление в дыхательных путях; ЭКГ = электрокардиография; ЭТТ = эндотрахеальная трубка; ЧСС = частота сердечных сокращений; ВПД = вентиляция с положительным давлением; SpO2 = насыщение крови кислородом; ПВК = пупочный венозный катетер.

По материалам the American Heart Association. Web-based Integrated Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care–Part 13: Neonatal Resuscitation. ECCguidelines.heart.org. © Авторское право 2015 Американской ассоциации сердца (American Heart Association)

Кислород

Катетеризация пупочной артерии, как правило, подходит для отбора проб на анализ газового состава артериальной крови у новорожденных, которым необходима концентрация вдыхаемого кислорода (FIO2) ≥ 40%. Если пупочный катетер не установлен, можно катетеризировать лучевую артерию для непрерывного мониторинга артериального давления и забора крови, если результат теста Аллена Исследование газового состава артериальной крови (ГСАК) Газообмен измеряется несколькими способами, включая Диффузионная способность легких для монооксида углерода Пульсоксиметрия Исследование газового состава артериальной крови Диффузионная способность. Прочитайте дополнительные сведения в норме.

Справочные материалы по Кислороду

1. Lista G, Fontana P, Castoldi F, et al: ELBW infants: To intubate or not to intubate in the delivery room? J Matern Fetal Neonatal Med 25 Suppl 4:63–65, 2012. doi: 10.3109/14767058.2012.715008.

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (СИПАП)

Справочные материалы по ППД

1. Gupta S, Donn SM: Continuous positive airway pressure: To bubble or not to bubble? Clin Perinatol 43(4):647–659, 2016. doi: 10.1016/j.clp.2016.07.003.

2. Fedor KL: Noninvasive respiratory support in infants and children. Respir Care 62(6):699–717, 2017. doi: https://doi.org/10.4187/respcare.05244.

Неинвазивная Вентиляция с Положительным Давлением (НВПД [NIPPV])

NIPPV ( Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NIPPV) Неинвазивная вентиляция с положительным давлением (NIPPV) Можно провести следующую механическую вентиляцию: Неинвазивную, с использованием различных типов лицевых масок инвазивная, с применением эндотрахеальной интубации Правильный выбор и использование. Прочитайте дополнительные сведения ) обеспечивает вентиляцию с положительным давлением с помощью носовых канюль или назальной маски. Она может быть синхронизирована (т.е. вызвана усилием при вдохе младенца) или несинхронизирована. NIPPV может обеспечить скорость поддерживающей вентиляции легких и может усиличить спонтанное дыхание младенца. Максимальное давление может быть установлено до необходимых пределов. Это особенно полезно для пациентов с апноэ, чтобы облегчить экстубацию и предотвращение ателектаз. Обнаружено, что назальная перемежающаяся вентиляция с положительным давлением (НПВПД) снижает частоту неблагоприятных исходов при экстубации и необходимость в повторной интубации в течение 1 недели более эффективно, чем назальный ППД; однако это не влияет на развитие хронических заболеваний легких или смертность.

Неинвазивная вентиляция легких что это у новорожденных

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия; ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Улан-Удэ, Россия

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, Россия

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, Россия

Вильнюсский родильный дом, Вильнюс, Латвия

ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, 670047, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15Б

Выбор режима неинвазивной респираторной поддержки у недоношенных новорожденных в родильном зале

Журнал: Анестезиология и реаниматология. 2020;(2): 65-71

Линхоева С. Б., Александрович Ю. С., Пшениснов К. В., Хиенас, Миткинов О. Э. Выбор режима неинвазивной респираторной поддержки у недоношенных новорожденных в родильном зале. Анестезиология и реаниматология. 2020;(2):65-71.

Linkhoeva S B, Aleksandrovich Yu S, Pshenisnov K V, Chiyenas V В, Mitkinov O E. Non-invasive respiratory support in premature infants in the delivery room. Russian Journal of Anaesthesiology and Reanimatology. 2020;(2):65-71.

https://doi.org/10.17116/anaesthesiology202002165

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия; ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Улан-Удэ, Россия

Введение. Профилактика осложнений инвазивной искусственной вентиляции легких у недоношенных новорожденных является одной из наиболее острых проблем современной неонатологии и интенсивной терапии. Одним из путей решения является применение неинвазивной ИВЛ, однако в настоящее время не установлено, при каких условиях неинвазивная респираторная поддержка, начатая в родильном зале, будет неэффективной и потребуется перевод на инвазивную вентиляцию. Именно поэтому представляется актуальным поиск оптимального режима и параметров неинвазивной респираторной поддержки для стартовой терапии респираторного дистресса сразу после рождения недоношенного ребенка. Цель исследования — оценить влияние двух режимов неинвазивной респираторной поддержки в родильном зале на исход заболевания. Пациенты и методы. Проведено проспективное рандомизированное исследование, в которое было включено 32 недоношенных новорожденных c респираторным дистрессом при рождении, родившихся в ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр МЗ Республики Бурятия». В зависимости от режима неинвазивной вентиляции в родильном зале дети были разделены на две группы: 1-я группа (n=16) — режим BiPAP (Bilevel positive airway pressure), 2-я группа — режим NIPPV (Nasal intermittent positive pressure ventilation). Результаты. Заместительная терапия сурфактантом чаще использовалась во 2-й группе (68,7% против 43,7%), но различия были статистически недостоверны. После перевода в ОРИТН интубация трахеи и проведение конвекционной ИВЛ потребовалось троим детям 1-й группы, что составило 18,7% от всех пациентов. В группе применения NIPPV средняя продолжительность пребывания в стационаре составляла 41,4 суток и статистически значимо не отличалась от группы применения BIPAP, где средняя продолжительность госпитализации составила 42,4 суток. У детей 1-й группы БЛД встречалась значительно чаще по сравнению с пациентами 2-й группы (31,2 и 18,7% соответственно). Заключение. Респираторная поддержка в родильном зале с помощью режима NIPPV по сравнению с BIPAP способствует уменьшению случаев переводов на традиционную искусственную вентиляцию легких и частоты развития бронхолегочной дисплазии.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия; ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Улан-Удэ, Россия

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, Россия

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, Россия

Вильнюсский родильный дом, Вильнюс, Латвия

ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, 670047, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15Б

Профилактика осложнений инвазивной искусственной вентиляции легких у недоношенных новорожденных является одной из наиболее острых проблем современной неонатологии и интенсивной терапии, которая возникает практически с первых минут жизни ребенка, нуждающегося в сердечно-легочной реанимации, что требует от врача-неонатолога и реаниматолога оптимизации всех параметров терапии, направленных на устранение явлений дыхательной недостаточности и предотвращение осложнений респираторной поддержки [1].

В последние годы в мировой практике широкое распространение получила неинвазивная респираторная поддержка, которую в большинстве случаев начинают непосредственно в родильном зале. Однако в Российской Федерации применение данного варианта респираторной терапии непосредственно сразу после рождения ребенка существенно ограничено. Это может быть связано как с тяжестью состояния детей, так и с отсутствием четких критериев для выбора того или иного метода респираторной поддержки [2].

В настоящее время уже абсолютно четко доказано, что неинвазивная вентиляция — оптимальный способ стартовой респираторной поддержки у недоношенных новорожденных с респираторным дистрессом, благодаря которой можно обеспечить не только достаточную вентиляцию и оксигенацию, но и избежать интубации трахеи с последующей инвазивной вентиляцией легких [3].

Режим BiPAP (англ. Bilevel positive airway pressure) представляет собой неинвазивную форму контролируемой по давлению вентиляции на двух уровнях PEEP с переключением с одного уровня давления на другой через заданные временные интервалы [4, 5]. Теоретически BiPAP должен обеспечивать лучшее расправление альвеол, более высокую остаточную функциональную емкость и снижение работы дыхания по сравнению с NCPAP [6, 7]. Тем не менее это не доказано в клинических исследованиях.

В ряде работ было продемонстрировано, что применение неинвазивной искусственной вентиляции легких не оказывает существенного положительного влияния на частоту бронхолегочной дисплазии [3]. Тем не менее метаанализы, выполненные G. Schmolzer и соавт. (2013) и H. Fischer и соавт. (2013), установили, что существует статистически значимое преимущество по частоте летальных исходов и бронхолегочной дисплазии при использовании неинвазивной вентиляции легких [8, 9]. G. Lista и соавт. предположил, что CPAP на двух уровнях эффективен у недоношенных при острой фазе средней тяжести респираторного дистресса [10].

NIPPV (англ. Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation) — метод неинвазивной респираторной терапии, при котором поддерживается постоянное давление в дыхательных путях с периодическими повышениями уровня положительного давления, при этом соединение пациента с респиратором обеспечивается с помощью лицевой маски или назальных канюль. NIPPV имеет несколько преимуществ по сравнению с назальным CPAP, поскольку способствует уменьшению мертвого пространства и увеличению функциональной остаточной емкости легких за счет расправления коллабированных альвеол [3].

M. Biniwale и F. Wertheimer (2017) показали, что применение NIPPV в условиях родильного зала безопасно и эффективно для обеспечения респираторной поддержки у детей с очень низкой массой тела при рождении, при этом уменьшается потребность в интубации, непрямом массаже сердца и введении адреналина с последующей инвазивной вентиляции легких [11].

В настоящее время не установлено, при каких условиях неинвазивная респираторная поддержка, начатая в родильном зале, будет неэффективной и потребуется перевод на инвазивную вентиляцию. Именно поэтому представляется актуальным поиск наиболее подходящего режима и параметров неинвазивной респираторной поддержки для стартовой терапии респираторного дистресса сразу после рождения недоношенного ребенка.

Цель исследования — оценить влияние двух режимов и параметров неинвазивной респираторной поддержки в родильном зале на исход заболевания.

Пациенты и методы

Проведено проспективное рандомизированное исследование 32 недоношенных новорожденных c респираторным дистрессом при рождении, родившихся в ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр МЗ Республики Бурятия» в 2018 г. Средний срок гестации составил 31 (28,0—32,6) неделю, а масса тела — 1609 (1060—2100) г.

В зависимости от режима неинвазивной вентиляции в родильном зале дети были разделены на две группы (см. рисунок). У детей первой группы использовали режим BiPAP (bilevel positive airway pressure), а у второй — NIPPV (nasal intermittent positive pressure ventilation). Характеристики новорожденных, особенности течения беременности и родов статистически значимых различий между группами не имели (табл. 1 и 2).

Примечание. Данные представлены в виде медианы (Me), 25 и 75 перцентилей (Qʟ; Qʜ).

Критерии включения: недоношенные новорожденные со сроком гестации 26—33 недели, нуждающиеся в респираторной поддержке сразу после рождения.

1. Асфиксия в родах тяжелой степени, оценка по шкале Апгар на 5 минуте менее 3 баллов.

2. Врожденные пороки развития дыхательной системы.

3. Необходимость интубации и искусственной вентиляции в родильном зале, что определялось как потребность в FiO2 более 0,4 для целевого SpO2 90—94% после введения сурфактанта, стойкий респираторный ацидоз (рН ≤7,20; РСО2 ≥65 мм рт.ст.), прогрессирующий респираторный дистресс (оценка по шкале Сильвермана ≥6 баллов).

Детям 1-й группы сразу после рождения проводилась неинвазивная респираторная поддержка через назальные канюли в режиме BiPAP аппаратом Infant Flow Si PAP (США CareFusion, California) c параметрами: PIP — 8,4 (7,8—8,6) см Н2О; PEEP — 4,8 (4,3—5,0) см Н2О; МАР — 6,5 (5,7—6,8) см Н2О; Thigh — 1,0 с и f — 30 в минуту.

У пациентов второй группы использовался режим NIPPV аппаратом Leoniplus («Loewenstein Medical GmbH», Германия) c параметрами: PIP=16 (15—16) см Н2О; PEEP — 5 см Н2О; МАР — 7,0 (6,7—7,7) см Н2О; Tinsp — 0,6 c; f=42 (40—50) в минуту. Стартовая фракция кислорода во вдыхаемой смеси составляла двадцать один процент. При низких значениях транскутанной сатурации гемоглобина кислородом (SpO2) проводили пошаговое увеличение фракции кислорода во вдыхаемой смеси на 5% каждые 60 с до достижения целевых показателей, равных 90—94%. Максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси составила пятьдесят процентов. Эффективность неинвазивной респираторной поддержки оценивали с помощью показателей SpO2, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и оценки по шкале Сильвермана-Андерсена.

Сосудистый доступ осуществляли путем катетеризации периферического сосуда, при технических трудностях устанавливали пупочный катетер.

Если к 15—20-й минуте после рождения сохранялась выраженная потребность в кислороде (FiO2 >0,4) и признаки респираторного дистресса, эндотрахеально вводили экзогенный сурфактант («Curosurf», Chiese, Италия) в дозе 200 мг/кг по методике LISA.

Транспортировка новорожденных из родильного зала осуществлялась в транспортном инкубаторе (ИТН-01, УОМЗ, Россия) на фоне продолжающейся неинвазивной респираторной поддержки в режиме NCPAP аппаратом Stephan Reanimator F120 Mobile («Штефан Реаниматор», Германия).

В ОРИТН продолжалась неинвазивная респираторная поддержка с помощью тех же режимов, которые использовались в родильном зале. Перевод на традиционную ИВЛ осуществляли при потребности в кислороде более сорока процентов для достижения целевых уровней транскутанной сатурации гемоглобина кислородом (90—94%), стойком респираторном ацидозе (рН ≤7,20; РСО2 ≥65 мм рт.ст.) или прогрессирующем респираторном дистрессе (оценка по шкале Сильвермана ≥6 баллов).

Источник данных. Формализованная карта оценки состояния новорожденных, разработанная на кафедре анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ.

Статистический анализ. Статистический анализ проводили с помощью пакета Statistica 10.0 («Stat Soft Inc.», США). Сравнение значений количественных признаков 2 независимых выборок выполнено с помощью критерия Манна-Уитни. Сравнение значений качественных переменных осуществляли попарно с помощью точного критерия Фишера. Для анализа связи между переменными использовали коэффициент корреляции Спирмена. За критический уровень значимости было принято значение p

Показатели газового состава и кислотно-основного состояния венозной крови пуповины у детей обеих групп свидетельствовали о наличии декомпенсированного смешанного ацидоза, что подтверждалось снижением уровня рН, гиперкапнией и дефицитом оснований на фоне истощения бикарбонатной буферной системы крови (см. табл. 3). В динамике после проведения неинвазивной респираторной поддержки в течение часа все показатели газового состава и кислотно-основного состояния венозной крови статистически значимо увеличились.

Заместительная терапия сурфактантом в родильном зале чаще использовалась во 2-й группе (68,7%vs43,7%), но различия были статистически недостоверны. Однако в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных экзогенный сурфактант чаще вводился детям 1-й группы (43,7% против 12,5%; p=0,05).

Статистически значимой корреляционный зависимости исходов респираторной поддержки и клинико-лабораторного статуса при рождении не выявлено.

После перевода в ОРИТН интубация трахеи и проведение конвекционной ИВЛ потребовались лишь троим (18,7%) детям первой группы, при этом бронхолегочная дисплазия развилась лишь у одного ребенка.

В качестве одного из критериев исхода лечения оценивалась частота развития бронхолегочной дисплазии. Выявлено, что у детей 1-й группы БЛД встречалась значительно чаще по сравнению с пациентами 2-й группы (31,2% и 18,7% соответственно), однако отмеченные различия была статистически незначимы. Частота развития внутрижелудочковых кровоизлияний также была невелика (5 против 3), при этом статистически значимые различия между группами отсутствовали. Ретинопатия недоношенных развилась у 18,7% детей 1-й и 12,5% детей 2-й группы, различия статистически не значимы. Летальных исходов не было (табл. 4).

Травмы носа также отсутствовали в обеих группах, отмечались лишь случаи эритемы, различия между группами отсутствовали. Случаи пневмоторакса не отмечались.

В группе применения NIPPV средняя продолжительность пребывания в стационаре составляла 40,5 (30,5—44,5) суток и статистически значимо не отличалась от группы применения BIPAP, где средняя продолжительность госпитализации составила 41,0 (31,5—50,5) суток. Средняя продолжительность респираторной поддержки в зависимости от используемого режима также значительно не отличалась, но была выше в группе NIPPV и составила 69 (37,5—102,0) ч, чем в группе BICPAP, где она составила 60 (47,0—146,5) ч.

В группе BIPAP отмечалась статистически значимая положительная корреляционная зависимость между МАР и случаями перевода на традиционную ИВЛ, продолжительностью традиционной ИВЛ, общей продолжительностью респираторной поддержки (r=0,51, p=0,04; r=0,50, p=0,05; r=0,51, p=0,04 соответственно).

Также значимая положительная корреляционная зависимость была выявлена между PIP и длительностью общей и неинвазивной респираторной поддержки (r=0,50, p=0,05; r=0,49, p=0,05 соответственно) и подобная между PEEP и длительностью общей и неинвазивной респираторной поддержки (r=0,49, р=0,05; r=0,50, р=0,05 соответственно) (табл. 5).

Обсуждение

Установлено, что при использовании как режима BIPAP, так и режима NIPPV продолжительность госпитализации и частота побочных эффектов не имела существенных различий между группами. Аналогичные данные получили и S. Victor и соавт. (2016) в многоцентровом исследовании, где оценивались эффекты BIPAP и NCPAP у детей со сроком гестации менее 30-и недель [12]. Они не обнаружили существенных различий между группами в частоте неудачной экстубации через 48 ч и 7 дней, а также потребности в кислороде в 28 дней и 36 недель постконцептуального возраста. Напротив, G. Lista и соавт. (2010), сравнивая nBiPAP с nCPAP, продемонстрировали значительное снижение продолжительности респираторной поддержки и оксигенотерапии в группе, где использовался nBiPAP [10]. Следует отметить и то, что в нашем исследовании напряжение кислорода и углекислого газа в венозной крови существенно не различались между группами, однако B. Zhou и соавт. (2017) продемонстрировали, что газообмен был значительно лучше у детей на назальном DuoPAP по сравнению с nCPAP [13].

Режим NIPPV имеет некоторые преимущества перед nCPAP, главным из которых является сокращение эпизодов апноэ. Другие преимущества включают снижение работы дыхания и отсутствие потребности в инвазивной вентиляции для недоношенных детей, что подтверждает отсутствие потребности в переводе на инвазивную вентиляцию легких в нашем исследовании [14]. В исследовании C. Silveira и соавт. (2016), где критериями неудачной неинвазивной ИВЛ были частые эпизоды апноэ или потребность в инвазивной вентиляции, наблюдали значительную связь между неудачной НИВ и отсутствием перемежающегося положительного давления [15]. Только у 30% детей с РДСН режим NIPPV был неэффективен, в то время как при использовании nCPAP неудачи встречались в 38,5% случаев. S. Таng и соавт. (2013) сообщают о более низкой частоте интубации трахеи в группе NIPPV [16]. Подобные результаты были получены и в исследованиях P. Davis и соавт. и B. Bahman-Bijari и соавт. [17, 18].

Метод NIPPV обычно используется для уменьшения рисков реинтубации и в качестве терапевтической стратегии в случае неэффективности nCPAP. Установлено, что при использовании NIPPV длительность пребывания в стационаре была меньше, однако статистически значимые различия по сравнению с пациентами, где применялся режим BIPAP, отсутствовали. В то же время в недавно опубликованном метаанализе экспертов Cochrane Collaboration, сравнивающем использование различных режимов NIPPV и nCPAP, показано, что применение NIPPV уменьшало частоту неудачной экстубации, но не влияло на развитие хронических заболеваний легких или смертность [19]. В исследовании E. Тahereh и соавт. (2016) случаи реинтубации в первые 72 ч были у 5 (6%) детей в группе NIPPV против 13 (17,6%) в группе nCPAP [20]. Также авторы сообщают о значительном уменьшении длительности пребывания в стационаре при использовании NIPPV, что способствует снижению расходов в лечении таких детей [17].

Основными осложнениями при использовании nCPAP и NIPPV являются аэрофагия («CPAP-belly»), эрозии, некрозы носовой перегородки, нарушение проходимости носа и утечка воздуха [21, 22]. В нашем исследовании были зарегистрированы только случаи эритемы, при этом различия между группами отсутствовали. Случаи пневмоторакса не отмечались. E. Тahereh и соавт. (2016) также не обнаружили значительной разницы между двумя группами в возникновении пневмоторакса, что сопоставимо с результатами, полученными в исследовании J. Menses и соавт. [20, 23].

Выводы

1. Респираторная поддержка в родильном зале с помощью режима NIPPV способствует уменьшению случаев применения инвазивной искусственной вентиляции легких и частоты развития бронхолегочной дисплазии.

2. Основным параметром неинвазивной респираторной поддержки, отражающим тяжесть состояния пациента и определяющим длительность респираторной поддержки, независимо от используемого режима, является среднее давление в дыхательных путях, высокие показатели которого ассоциируются с увеличением продолжительности вентиляции легких.

3. Применение неинвазивной респираторной поддержки в родильном зале не сопровождается развитием синдрома утечки воздуха и других тяжелых осложнений искусственной вентиляции легких, приводящих к летальному исходу.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования: Александрович Ю.С., Пшениснов К.В., Хиенас В., Миткинов О.Э.

Сбор и обработка материала: Линхоева С.Б.

Статистическая обработка данных: Линхоева С.Б.

Написание текста: Линхоева С.Б., Пшениснов К.В.

Редактирование: Александрович Ю.С., Пшениснов К.В., Хиенас В., Миткинов О.Э.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.