что можно прогнозировать зная физико химические характеристики ахов

Студентка 4 курса 1 группы

1.1. Общие положения

В общем случае исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:

вылившейся в поддон или обваловку жидкости определяется высотой

столба жидкости (толщиной слоя разлива). Для стандартных поддона или обваловки и полностью залитого резервуара высоту столба жидкости

При свободном разливе АХОВ на подстилающую поверхность

(земля, бетон, асфальт и т.п.) высота столба жидкости принимается равной h = 0,05м.

При оценке метеоусловий различают два случая:

− метеоусловия неизвестны и берутся наихудшими.

Наихудшими условиями считаются метеоусловия в наибольшей

степени благоприятствующие распространению зараженного облака, т.е.

− степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

− скорость ветра, Vв = 1 м/с;

− температура – максимальная в данной местности.

1.2. Определение масштабов заражения АХОВ при авариях на химически опасных объектах

Внешние границы зон заражения рассчитываются по пороговой токсодозе АХОВ (пороговая токсодоза – это ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения). Эталонным веществом в используемой методике прогнозирования выбран хлор и основная таблица составлена для аварий с выбросом хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, температура воздуха 20°С.

Эквивалентное количество АХОВ

− это такое количество хлора,масштаб заражения которым при инверсии и температуре 20°С эквивалентен масштабу заражения данным АХОВ при конкретных метеоусловиях, перешедшим в первичное или вторичное облако.

Токсичность любого АХОВ по отношению к хлору, свойства,

влияющие на образование зараженного облака, а также другие (отличные от стандартных) метеоусловия учитываются специальными коэффициентами, по которым рассчитывается эквивалентное количество АХОВ.

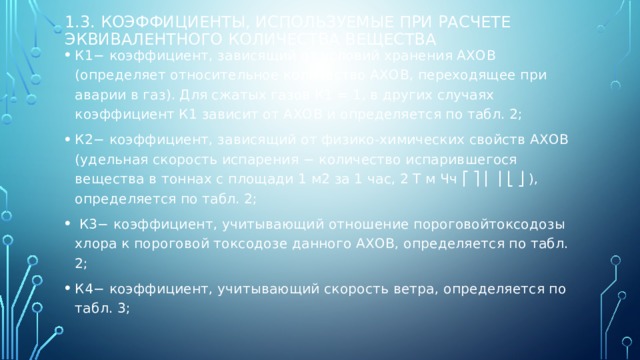

1.3. Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного количества вещества

1.4. Определение масштабов заражения АХОВ

1.5. Определение эквивалентного количества вещества, образующего первичное облако

1.6. Определение эквивалентного количества вещества, образующего вторичное облако, и времени испарения

Время испарения (время действия источника заражения), Т, ч.,

определяется по формуле (3):

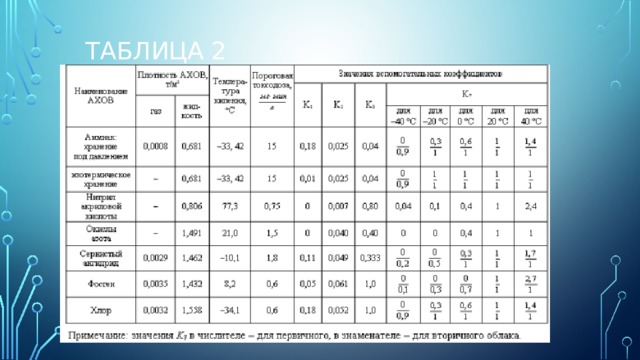

где h– высота слоя разлившегося АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м, (определяется по табл. 2).

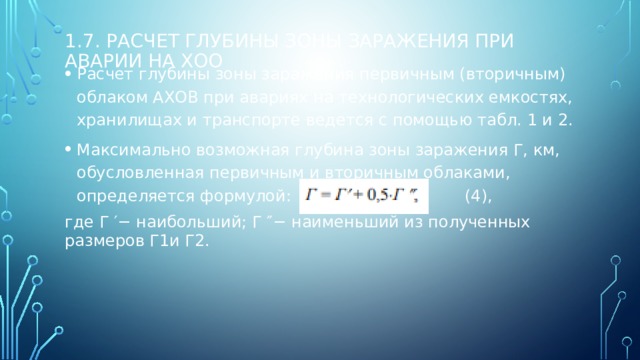

1.7. Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО

где Г ′− наибольший; Г ″− наименьший из полученных размеров Г1и Г2.

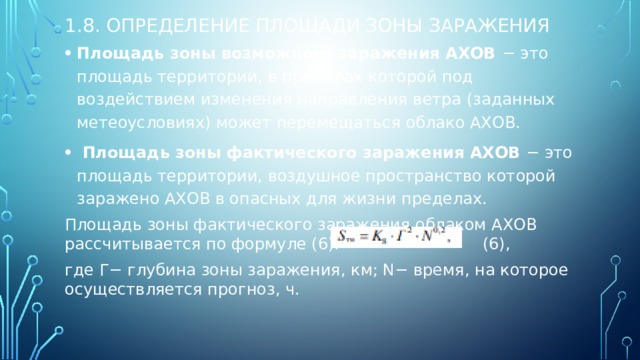

1.8. Определение площади зоны заражения

Площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ рассчитывается по формуле (6): (6),

где Г− глубина зоны заражения, км; N− время, на которое осуществляется прогноз, ч.

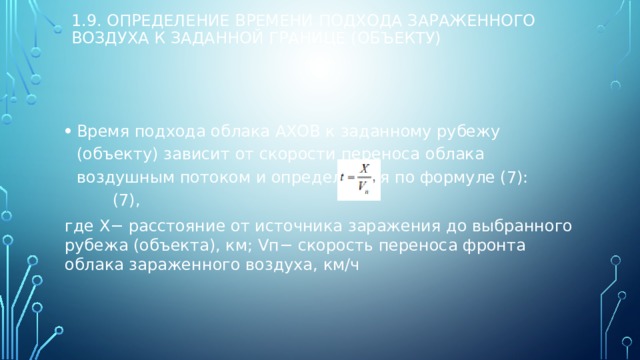

1.9. Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной границе (объекту)

где Х− расстояние от источника заражения до выбранного рубежа (объекта), км; Vп− скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Выявление последствий химических аварий способом прогнозирования осуществляется органами управления ГО и ЧС местного самоуправления, субъектов РФ, а также штабами (отделами, секторами) по делам ГО и ЧС объектов экономики (предприятий, учреждений, организаций и т.д.).

Основным официальным документом по вопросам прогнозирования обстановки при авариях на химически опасных объектах является «Методика прогнозирования масштабов загрязнения АХОВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», 1991 г.

Данная методика позволяет решать следующие задачи:

определять эквивалентное количество АХОВ в первичном и во вторичном облаке;

рассчитывать глубину и площадь зоны возможного заражения;

рассчитывать время подхода облака зараженного воздуха к производственным участкам объекта экономики, жилым кварталам и населенным пунктам;

определять продолжительность поражающего действия АХОВ;

производить ориентировочную оценку количество пораженных и их структуру среди производственного персонала объекта, на котором произошла авария, и населения, оказавшегося в очаге поражения.

Методика рассчитана на получение информации в оперативных целях. Прогнозирование и оценка химической обстановки производится с использованием усредненных данных, приведенных в таблицах №№ 1-9, и не сложных математических формул.

В соответствии с методикой, исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:

общее количество АХОВ на объекте (Q0) и условия его хранения;

высота поддона или обваловки емкостей с АХОВ (Н, м);

метеорологические условия: температура воздуха (tв), направление (a) и скорость ветра (Vв, м/с) в приземном слое, степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ);

время от начала аварии (N, ч);

расстояние от объекта (населенного пункта) до места аварии (Х, км);

количество людей на объекте (населенном пункте) (n, чел);

обеспеченность людей средствами защиты (противогазами), в процентах;

условия нахождения людей в момент аварии (т.е. их укрытость).

Определяющим при расчете масштабов заражения при выбросе АХОВ в окружающую среду будет являться: тип АХОВ, его токсичность, физико-химические свойства и агрегатное состояние.

Для прогнозирования глубин зоны заражения введено понятие «эквивалентного количества» АХОВ, под которым понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха количеством данного вещества перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Первичное облако – облако зараженного воздуха, образующееся в результате мгновенного перехода в атмосферу всего объема или части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении.

Вторичное облако – облако зараженного воздуха, образующееся в результате испарения разлившегося АХОВ с подстилающей поверхности.

На глубину распространения АХОВ и продолжительность их поражающего действия наибольшее влияние будут оказывать метеоусловия на момент аварии, и в частности, степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ).

Степень вертикальной устойчивости воздуха – различные его состояния, определяющие большую или меньшую возможность перемещения воздуха по вертикали. Это будет зависеть от времени года и суток (день, ночь, утро, вечер), облачности (ясно, полуясно, пасмурно) и температуры окружающей среды.

Принято различать три степени СВУВ: инверсия, изотермия и конвекция.

Инверсия – это такое состояние воздуха, когда его температура с высотой возрастает. Наблюдается ночью при ясной или малооблачной погоде и скорости ветра не более 4 м/с. Зимой при ясной или малооблачной погоде, слабом ветре и сильных морозах инверсия может наблюдаться не только ночью, но и днем.

Инверсионные условия способствуют очень длительному сохранению опасных концентраций зараженного воздуха, так как рассеивание при инверсии протекает очень медленно. Зараженный воздух будет оставаться внизу, плавно перемещаясь по поверхности земли, обтекая складки местности и передвигаясь на большие расстояния по горизонтали. При инверсии могут наблюдаться длительные застои зараженного воздуха.

Изотермия – это такое состояние воздуха, когда его температура с высотой практически не меняется (безразличное состояние атмосферы). Наблюдается в любое время года и суток, при пасмурной погоде, независимо от скорости ветра или ветре более 4 м/с. Кроме того, изотермия наблюдается как переходное состояние от инверсии к конвекции утром и от конвекции к инверсии вечером.

Интенсивность рассеивания зараженного воздуха несколько больше, чем при инверсии. Степень воздействия АХОВ на людей в условиях изотермии будет высокой.

Конвекция характеризуется интенсивным вертикальным перемещением воздуха в приземном слое. Наблюдается: в теплую половину года (летом) днем, при ясной или малооблачной погоде и скорости ветра не более 4 м/с.

Конвекционные потоки создают условия, определяющие быстрое рассеивание зараженного воздуха. При конвекции АХОВ будут быстро распространяться во все большем объеме воздуха и понижать свою концентрацию, т.е. рассеиваться.

В соответствии с Методикой, при прогнозировании применяются следующие допущения:

емкость, содержащая хлор или другое АХОВ, разрушается полностью;

толщина слоя жидкости (h) для АХОВ, разлившихся свободно по подстилающей поверхности, (т.е когда ёмкость не обвалована)принимается равной 0,05 м по всей площади разлива (h = 0,05 м);

при проливе АХОВ в поддон или обваловку толщина слоя жидкости принимается равной

Н – глубина поддона (высота обваловки), м;

предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий составляет не более 4 часов. По истечении указанного времени или при изменении метеорологических условий прогноз обстановки уточняется.

Прежде чем приступить к прогнозированию, используя исходные данные (для нашего случая – исходные данные задания на контрольную работу) и справочные данные таблиц №№ 1-9 готовят необходимую информацию для оценки химической обстановки (см. п. 3. варианта оформления контрольной работы). После чего приступают непосредственно к прогнозированию химической обстановки.

В общем виде прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах с выбросом АХОВ в окружающую среду осуществляется в следующей последовательности:

1.1. Определение эквивалентного количества АХОВ, перешедшего в первичное облако (Qэ1) рассчитывается по формуле:

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ;

К5 – коэффициент, учитывающий СВУВ (для условий инверсии К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23, для конвекции К5 = 0,08);

К7.1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Qо – количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т.

Значения коэффициентов К1, К3 и К7.1 зависят от свойств конкретного АХОВ и определяются по таблице 1.

Характеристика АХОВ и вспомогательные коэффициенты

для определения глубин зон заражения

Примечание: в графах 7-11 в числителе К 7.1 – для первичного облака, в знаменателе К7.2 – для вторичного облака

В случае отсутствия данных о состоянии атмосферы, СВУВ на момент аварии определяется по таблице 5.

Определение степени вертикальной устойчивости воздуха

по прогнозу погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь | Утро | День | Вечер | ||||

| ясно | облачность (пасмурно) | ясно | облачность (пасмурно) | ясно | облачность (пасмурно) | ясно | облачность (пасмурно) | |

| до 2 | ин | из | из | из | к | из | ин | из |

| 2 и более | ин | из | из | из | из | из | из | из |

Примечание: ин- инверсия; из- изотермия; к- конвекция

1.2. Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле

К2 – коэффициент, характеризующий свойства АХОВ (табл.1);

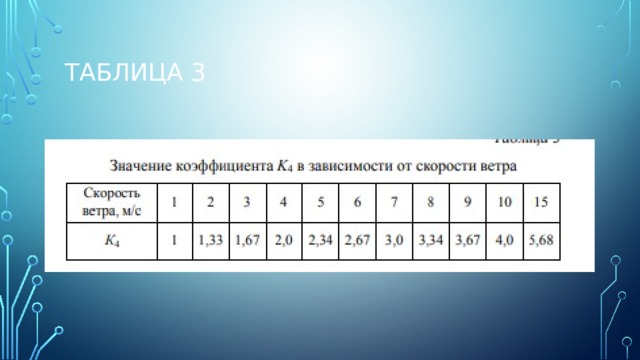

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 3);

К6 – коэффициент, зависящий от времени прошедшего после начала аварии (N) и времени продолжительности испарения АХОВ (Т);

К7.2 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха

h – толщина слоя разлившегося АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м 3 (табл. 1).

Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | |||

| К4 | 1,33 | 1,67 | 2,0 |

Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности испарения АХОВ (Т).

Время продолжительности испарения АХОВ определяется по формуле:

Если расчетное Т превышает 4 часа, то для дальнейших расчетов принимаем Т = 4 ч.

Для расчета К6 используются следующие формулы:

К6 = N 0,8 при N ‹ Т (4);

К6 = Т 0,8 при N ≥ Т (5);

Значения N (Т) 0,8 и N 0,2

| 1 0,8 = 1 | 2 0,8 =1,74 | 3 0,8 = 2,41 | 4 0,8 = 3,03 |

| 1 0,2 =1 | 2 0,2 = 1,15 | 3 0,2 = 1,25 | 4 0,2 = 1,32 |

Используя результаты расчетов Q э1 и Q э2 определяются глубины зон заражения первичным (Г1) и вторичным облаком (Г2).

1.3. Определение глубины зоны заражения первичным облаком (Г1)

Глубина зоны заражения первичным облаком зависит от эквивалентного количества АХОВ (Q э1) и скорости ветра в приземном слое воздуха (V, м/с).

Расчет Г1 проводится по формуле:

Например: Найденное значение Q э1 составляет – 0,4 т, т.е. Q э1 = 04, т.

Для расчета Г1( см. формулу № 7) необходимо найти значения всех символов, входящих в эту формулу: Qэ1; Q min1; Q max 1; Г min1; Гmaх 1.

Для нашего примера Qэ1 = 0,4 т. Для нахождения других символов используют данные табл. 2.

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ)

Общая характеристика, взрыво – и пожароопасность, перечень АХОВ.

Терминологическое определение АХОВ.

АХОВ (аварийно химически опасное вещество) – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности или сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

Опасное химическое вещество (ОХВ) – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на людей может вызвать острые и хронические заболевания или гибель.

В настоящее время в мире производится и используется несколько сотен различных АХОВ. На территории России спасателям приходится сталкиваться с несколькими десятками наиболее распространенных АХОВ.

АХОВ могут находиться в газообразном, жидком и твердом агрегатном состоянии.

Пожароопасность АХОВ.

По способности гореть АХОВ различаются на:

К негорючим относятся АХОВ, не способные гореть в атмосфере нормального состава (содержащей 21% кислорода) при температуре 900 0 С. Типичными негорючими АХОВ являются: азотная кислота; сернистый ангидрид; фосген; фтористый водород; хлор; хлористый водород; хлорпикрин и др.

К трудногорючим относятся АХОВ, способные возгораться при действии источника огня, но не способные самостоятельно гореть после удаления этого источника. К этой группе АХОВ можно отнести: сжиженный аммиак, цианистый водород и др. Некоторые АХОВ из этой группы способны к взрывчатому превращению при детонации. Такими свойствами обладают: хлорпикрин; цианистый водород и др.

К горючим относятся АХОВ, способные самовозгораться, возгораться от источников огня и продолжать самостоятельно гореть после удаления этих источников. Горючими АХОВ являются: акрилонитрил; газообразный аммиак; сероуглерод и др.

Взрывоопаcность АХОВ.

Среди известных АХОВ имеется большое количество взрывоопасных веществ. К последним следует отнести следующие: аммиак; фосген; хлор; кислота синильная; кислота соляная; ацетонциангидрин; окись этилена; нитрил акриловой кислоты; метил хлористый; этилхлоргидрин; метил бромистый; хлорпикрин; сернистый ангидрид; водород фтористый; демитиламин; хлорциан; сероводород; сероуглерод.

В приведенный ряд необходимо включить агрессивные вещества из группы компонентов ракетных топлив – гептил, окислители типа АК и АТ. Эти компоненты в значительных объемах производятся промышленностью, хранятся на объектах и перевозятся по железным дорогам в количествах, достаточных для образования опасных концентраций вблизи населенных пунктов, железнодорожных станций и других объектов.

Перечень наиболее распространенных АХОВ и их физико – химические характеристики.

Перечень АХОВ, наиболее распространенных на территории России, их отдельные физико-химические характеристики, а также свойства, определяющие пожаро-и взрывоопасность АХОВ, приведены в нижеследующей таблице.

Перечень и общая характеристика основных АХОВ

Воздействие АХОВ на организм человека.

Общая характеристика поражающего воздействия АХОВ на человека.

В общем случае воздействие АХОВ на человека оказывается комплексным, при котором появляются различные поражающие факторы, характеризуемые физико-химическими и токсикологическими свойствами АХОВ, термическими и ударными воздействиями, возникающими при горении и взрывах АХОВ.

Рассмотреть все возможные механизмы поражающего воздействия АХОВ на человека в течение отведенного времени не представляется возможным. В данном случае рассмотрим лишь токсикологические характеристики воздействия АХОВ на организм человека.

Необходимым условием поражающего воздействия АХОВ на человека является проникновение этих веществ во внутрь организма или соприкосновение их с поверхностью организма.

В организм человека АХОВ могут проникать через органы дыхания (ингаляционно), желудочно-кишечный тракт (перорально), кожный покров (кожно-резорбтивно).

По признакам проявления поражения человека, АХОВ можно подразделить на следующие группы:

— удушающего действия (фосген, хлор, хлористый водород, хлорпикрин и др.);

— общеядовитого действия (хлорциан, цианистый водород, этиленхлоргидрин и др.);

— удушающего и общеядовитого действия (акрилонитрил, аммиак, азотная кислота, окислы азота, сернистый ангидрид, сероводород, фтористый водород и др.), способные вызывать токсический отек легких или нарушить энергетический обмен в организме;

— нейротропных ядов (сероуглерод, фосфороорганические соединения и др.), нарушающие состояние нервной системы;

— удушающего и нейротропного действия (аммиак, сернистый водород и др.), вызывающие при ингаляционном поражении токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы;

— метаболические яды (окись этилена, хлор, фосген, и др.), способные нарушить обмен веществ и привести к смертельным исходам.

Основные количественные характеристики ядовитости (токсичности) АХОВ.

Основными характеристиками токсических свойств (ядовитости) являются предельно допустимая концентрация (ПДК) и токсическая доза АХОВ.

При оценке эффективности поражающего воздействия АХОВ на человека используют такие ПДК:

Токсическая доза (токсодоза) определяется как произведение концентрации АХОВ в данном месте зоны химического заражения на время пребывания человека в этом месте без средств защиты органов дыхания.

Для оценки токсикологических свойств и последствий действия на организм человека используют следующие токсодозы:

Используя определения (понятия) ПДК и токсодозы, исследователи установили последствия токсикологического воздействия АХОВ на организм человека.

Токсикологические характеристики и последствия воздействия АХОВ, указанных в табл.1, представлены в табл.2.

Токсикологические характеристики и последствия воздействия АХОВ на организм человека

Знак «*» в таблице означает ПДК среднестатичные в атмосферном воздухе населенных пунктов (ПДК максимальных разовых концентраций неизвестны).

Защита населения от АХОВ в ЧС.

Сущность защиты населения от АХОВ в ЧС.

Защита населения от АХОВ есть составная часть общей защиты населения от всех возможных поражающих воздействий источников ЧС.

Под защитой населения в ЧС понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы жизни и здоровью людей от поражающих факторов и воздействия источников ЧС, уменьшение материальных потерь, прекращение действий источников ЧС.

Совокупность мероприятий по ликвидации ЧС, связанных с действием поражающих факторов АХОВ и выполняемых формированиями МЧС России, включает:

— химическую разведку зоны заражения (установление типов АХОВ, определение границ зон заражения тем или иным АХОВ);

— эвакуацию людей из зоны заражения;

— оказание первой медицинской и врачебной помощи пораженным, размещение пораженных в специализированных медицинских учреждениях;

— специальную обработку участков местности, дегазацию зданий и сооружений, специальной техники и проведение специальной обработки;развертывание пунктов сбора и сбор зараженных, средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожи, обмундирования, снаряжения и имущества;

— удаление продуктов обеззараживания (дегазации), оставшихся после проведения специальной обработки;

— контроль воздуха и поверхностей объектов после удаления продуктов обеззараживания (дегазации);

— санитарную обработку личного состава (спасателей), участвующих в локализации и ликвидации ЧС.

Технологические карты ликвидации ЧС, связанных с действием АХОВ.

— основных свойств АХОВ;

— обусловливаемых АХОВ опасностей и поражений организма человека;

— используемых средств защиты от АХОВ;

— применяемых средств обнаружения (разведки) АХОВ;

— необходимых действий при обнаружении АХОВ;

— первой медицинской и врачебной помощи;

— организации и технологии выполнения работ по ликвидации ЧС;

— применяемых технических средств;

— графиков выполнения работ;

— требований обеспечения безопасности при выполнении работ и др.

Технологические карты хранятся в спасательных формированиях МЧС России и используются при подготовке спасателей к действиям при ликвидации ЧС. Эти карты позволяют, по получению информации о возникшей ЧС на конкретном объекте до начала работ по ликвидации ЧС, иметь достаточно точные представления о возможных опасностях, о необходимых средствах индивидуальной защиты, о приборах обнаружения (разведки), о действиях, о помощи и др.

Рассмотрим в качестве примера технологическую карту ликвидации ЧС, связанной с действием химически опасного вещества (ХОВ) – аммиака, общие и токсикологические характеристики которого даны соответственно в табл. 1 и 2. Присвоим этой карте номер 2. Она имеет следующий примерный вид.

Технологическая карта № 2

Наряду с подобными технологическими картами, разработанными для всех указанных в табл. 1 АХОВ (назовем их технологическими картами обнаружения АХОВ), разрабатываются технологические карты обеззараживания АХОВ.

Они также имеют номера и содержат следующие типичные разделы (например, карта обеззараживания жидкого аммиака):

1. Условия выполнения работ по обеззараживанию.

2. Технология выполнения работ по обеззараживанию.

3. Технологические средства для выполнения работ по обеззараживанию.

4. График выполнения работ.

5. Таблица поправок на условия выполнения работ (время суток, применяемые средства индивидуальной защиты, температура, влажность атмосферы, скорость ветра).

6. Расчет затрат труда на обеззараживание АХОВ.

7. Требования безопасности при обеззараживании АХОВ.

Подобно вышеуказанным технологическим картам обнаружения и обеззараживания АХОВ могут быть составлены карты первой медицинской и врачебной помощи, карты пожаротушения в условиях действия АХОВ и др.

Обеззараживание АХОВ – уменьшение до предельно допустимых норм заражения территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов АХОВ путем дегазации и демеркуризации.

Способы и средства ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую среду.

Ликвидацию последствий выбросов АХОВ в окружающую среду выполняют путем обеззараживания (дегазации) зараженной среды.

Способы и средства обеззараживания АХОВ в открытом пространстве.

Участки улиц (дорог, площадей), газоны, наружные стены зданий и сооружений подвергают дегазации в случае заражения их любым отравляющим веществом, а обеззараживанию – в случаях заражения акрилонитрилом, сероуглеродом и хлорацетоном.

Решение о проведении обеззараживания принимают по результатам химического контроля воздуха, воды, почвы, поверхности зданий, улиц, дорог, площадей и т.д.

Дегазацию (обеззараживание) улиц, площадей, поверхностей зданий и сооружений проводят с использованием автомобильных разливочных станций АРС – 14, АРС – 15 или поливомоечных машин ПМ – 130.

Дегазацию небольших зон заражения выполняют с применением:

— индивидуального комплекта для специальной обработки автотракторной техники ИДК – 1;

— комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ – 1М, ДКВ – 1А;

— авиационного дегазационно-дезактивационного комплекта АДКК;

— автономного бортового прибора специальной обработки АБПСО.

Основные характеристики указанных комплектов приведены в табл.3.

Основные характеристики комплектов и приборов специальной обработки

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Наименование комплекта (прибора) | |||

| ИДК-1 | ДКВ-1М | ДКВ-1А | АДДК | АБПСО | ||

| Количество автономных съемных приборов | шт | |||||

| Рабочий объем одного прибора | л | 7,2 | ||||

| Масса неснаряженного автономного прибора | кг | 6,5 | 15,5 | 14,0 | 56,5 | 7,8 |

| Время развертывания комплекта | мин | 3-4 | 25-30 | 25-30 | 28-30 | 3-4 |

| Количество одновременно дегазируемых объектов | шт | |||||

| Площадь обрабатываемой поверхности штатной дегазирующей рецептурой (веществом) | м 2 | 35-50 | 50-75 | 50-75 | 90-130 | 12-18 |

Способы и средства обеззараживания АХОВ в закрытых помещениях.

Для дегазации (обеззараживания) закрытых помещений используют ИДК-1, ДКВ–1М, ДКВ–1А, АДДК, АБПСО. Эти комплекты и приборы позволяют проводить дегазацию предметов способом орошения и протирания орошаемой щеткой. Они используются для дегазации стен, полов и других поверхностей зданий и сооружений, а также предметов мебели.

Жидкие АХОВ засыпают сорбентами: активированным углем марок АГ–2, АГ–3, АГ–5и др. или углем – катализатором марок К–5у, К–5м, КТ-1 и др. Соотношение объемов жидких АХОВ и сорбента (угля) должно быть 1:10. После впитывания АХОВ сорбент собирает в герметичную тару. Сорбент заливают обеззараживающим (дегазирующим) растворами. Тару герметично закрывают, вывозят в специальные места (полигоны). Там сорбент уничтожают (сжигают) с соблюдением требований техники безопасности.

Известно множество способов обеззараживания (дегазации) АХОВ в открытом пространстве и в закрытых помещениях, основывающихся (способов) на применении различных растворов и нейтрализующих веществ. Эти способы обстоятельно описаны в пособиях, наставлениях, учебниках.

Известны также способы локализации действия АХОВ: постановка водяных завес; рассеивание облака с помощью тепловых потоков; обваловывание пролива; сбор жидкой фазы в приемники; покрытие полимерной пленкой; зеркала пролива разбавление пролива водой; введение загустителей и др.