что можно нарисовать на гравюре

Гравюра своими руками: техника граттаж для детей

Граттаж для детей: поделка-гравюра своими руками. Расскажем о технике выполнения граттаж поэтапно, работы и рисунки в этой технике: граттаж салют, пейзаж, космос.

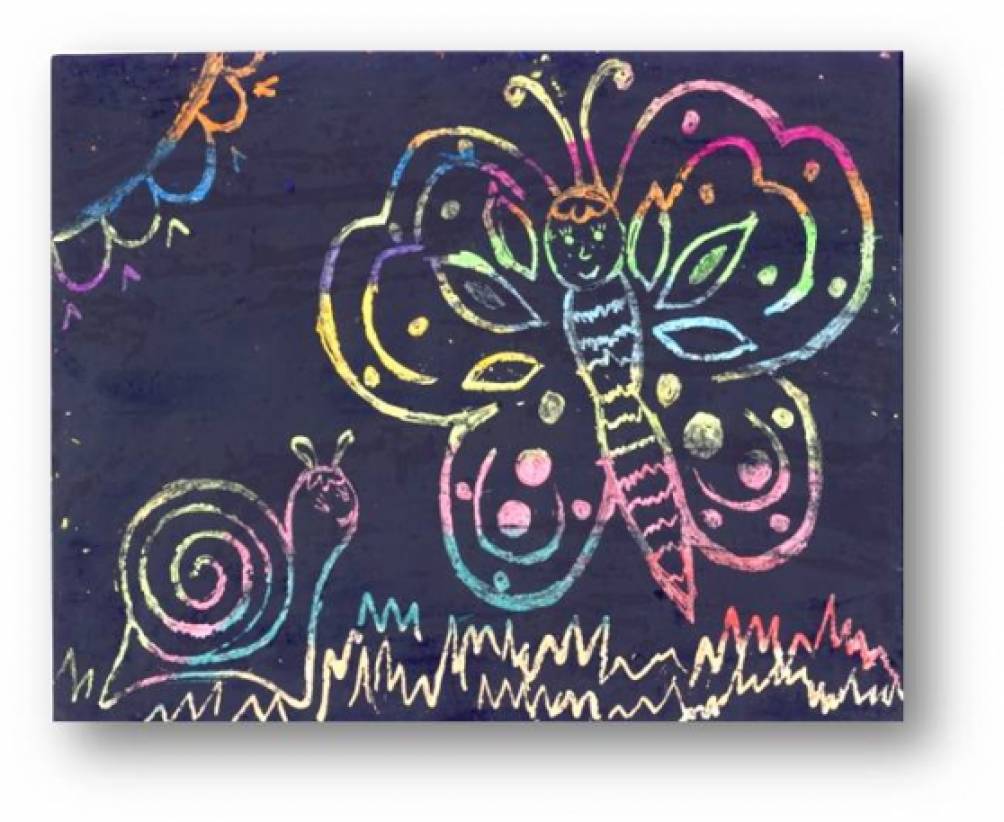

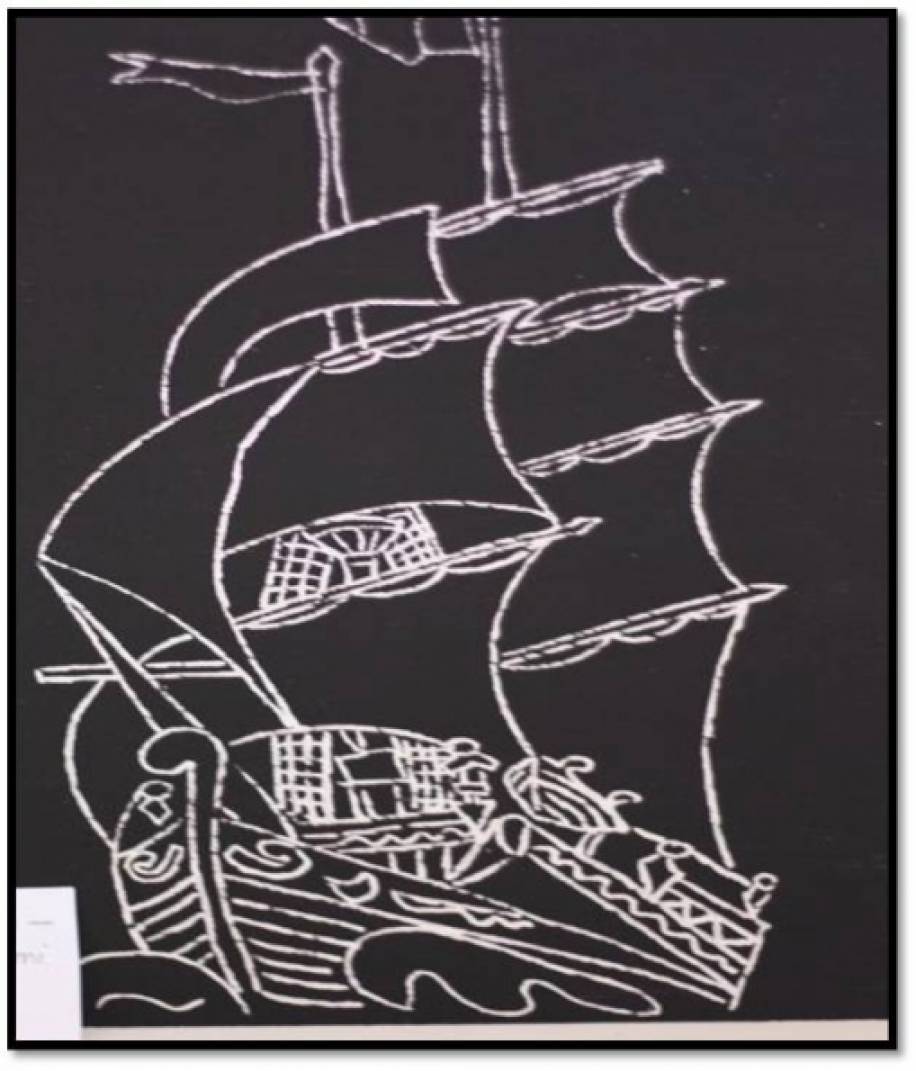

Граттаж — один из видов графики, основанный на выполнении быстрого силуэтного эскиза путем процарапывания. Нестандартная техника рисования интересна всем детям независимо от возраста. Разница лишь в том, что малышам мы должны помочь подготовить исходный материал, а старшие могут сделать все самостоятельно, так как техника выполнения граттаж для детей достаточно проста.

Слово граттаж происходит от французского Gratter — скрести, царапать. Это известный способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью или черной гуашью. Другое название техники — воскография, иногда ее также называют царапкой.

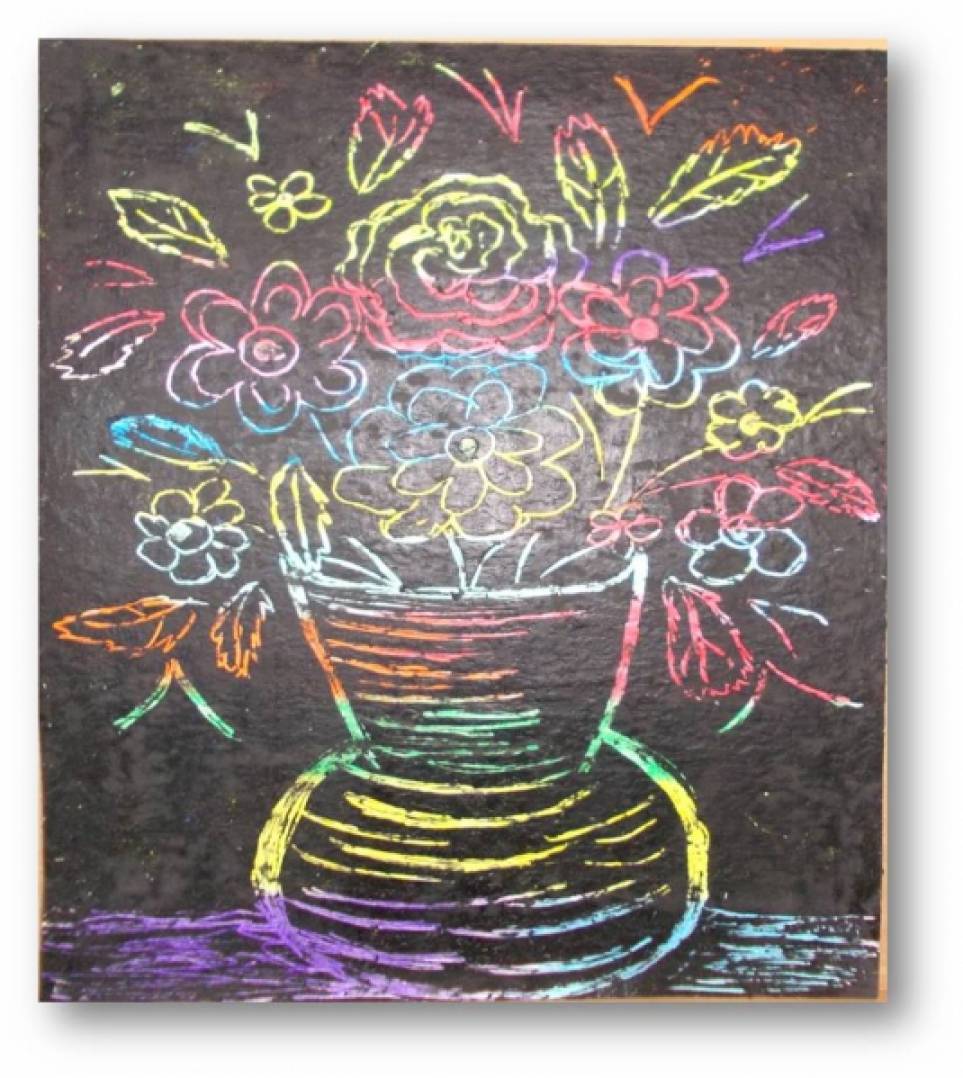

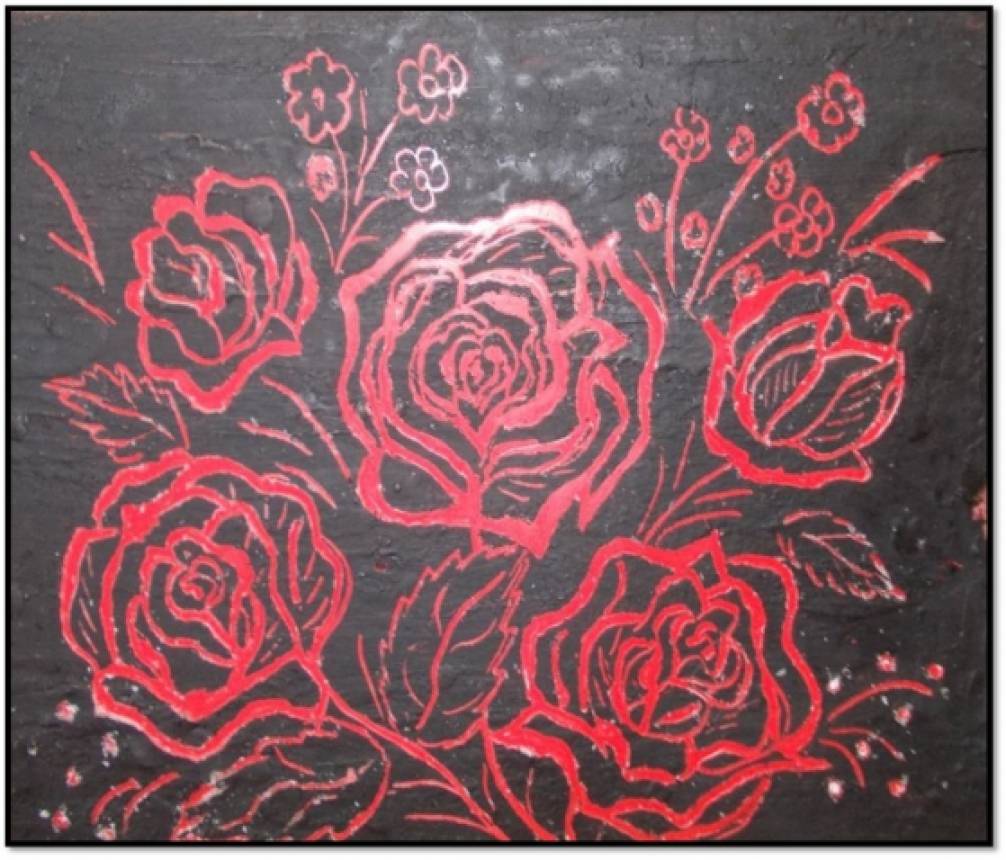

Все шаги подготовки листа к работе интересны и полезны тем, что воспитывают у ребенка чувство последовательности, внимания, усидчивости. Рисование же на подготовленном темном листе – вообще похоже на волшебство: ребенок будет с удивлением наблюдать, как на черном фоне проступают яркие, контрастные линии и штрихи.

Именно поэтому самые популярные мотивы в технике граттаж для детей — те, что всегда выполняются на темном фоне: космос, ракета, ночной пейзаж, праздничный салют.

Готовые наборы для граттажа производители называют скретч-картами и гравюрами.

Гравюра своими руками

Граттаж причисляют к гравюре, т.к. изображение получается нанесением штрихов без помощи красок, хотя вернее будет назвать эту технику имитацией гравюры.

На цветном картоне

Самый простой граттаж своими руками можно сделать на обычном цветном картоне. А экономный и разноцветный вариант — граттаж на цветном картоне, например, яркие коробки, тетрадные или журнальные обложки и т.д.

Вам понадобится: любой цветной картон, черная гуашевая или акриловая краска, жидкость для мытья посуды, стаканчик для смешивания, свеча палочка для процарапывания рисунка.

Палочка для граттажа

Возьмите любую палочку с острым концом, например, деревянную шпажку. Если украсить палочку лентой васи и деревянной бусинкой, инструмент становится действительно шикарной палочкой для процарапывания гравюры.

Можно найти другое царапающее устройство. Даже сухой маркер хорошо работает.

Гравюра восковыми мелками

Граттаж для детей

Праздничный салют — цветные всполохи на угольно-черном небе — идеальная тема для творческой работы в технике граттаж.

Также эффектно смотрятся ночные пейзажи.

Животные, насекомые и рыбки, да практически любой мотив выглядят красиво в этой технике.

Идеи для гравюр

Формы

Когда вам (или вашим детям) надоест процарапывать простые пейзажи и салюты на прямоугольниках, попробуйте вырезать формы и украшать их в технике граттаж.

Фотобумага

Распечатайте фотографию на бумаге, нанесите ее воском и покройте краской для гравюр. Таким образом вы можете сделать удивительные поздравительные открытки и обрадовать своих родителей, бабушек и дедушек или друзей таким подарком.

Экспериментируйте с цветом: помимо черного, хорошо смотрятся золотые и серебряные оттенки.

Шаблон

Распечатайте красивый шаблон и наложите его поверх подготовленного листа для граттаж. Обведите все линии карандашом, следуя всем контурным линиям. Важно давить достаточно сильно, тогда ажурный рисунок проявится на листе.

Техники гравюры с примерами работ

Гравюра (фр. graver — вырезать) представляет собой вид графического искусства, позволяющий получать оттиски с печатных форм. Эти формы изготавливают из металла, дерева, пластика и иных материалов. Сами оттиски также называют гравюрами.

Существуют различные техники и приемы создания гравюры. Ее получают при помощи глубокой, плоской или высокой печати, которые отличаются друг от друга расположением элементов печатной формы по сравнению с пробельными элементами. Так, у печатных форм глубокой печати они вогнуты, высокой печати — приподняты, а плоской — на одном уровне.

Далее мы рассмотрим основные техники, с помощью которых с давних времен изготавливают гравюры. Практически все они относятся к гравировке по металлу и глубокой печати. При этом в некоторых техниках используется механический способ гравировки (сухая игла, меццо-тинто, резец, пунктир, карандашная манера), а в других применяют химический способ (классический офорт, акватинта, лавис, мягкий лак, карандашная манера).

Резцовая гравюра (резец)

Резцовая гравюра создается с помощью специального инструмента — штихеля (нем. Stichel — резец). Она требует от гравера высокой точности, больших усилий, терпения и может выполняться несколько недель или даже месяцев.

Перед работой мастер основательно полирует металлическую пластину, создает на ней изображение с помощью ювелирного пунсона (острого инструмента) и приступает к детальной обработке рисунка штихелем. Перед печатью в пластину втирают краску, убирают ее излишки и делают оттиски.

Отличительные признаки резцовой гравюры:

А. Мантенья. «Битва морских божеств». Резцовая гравюра на меди. Ок. 1470 г.

Сухая игла

Гравировка сухой иглой называется так потому, что она проходит без покрытия поверхности пластины лаком и без травления (техники с химическим способом гравировки представлены ниже).

Для этой технологии используют иглы разного размера, шабер и гладилку. Вначале металлическую пластину готовят к работе: шлифуют, полируют, обрабатывают кромку и углы. Затем на пластину наносят желаемый рисунок с помощью графитного карандаша или тонкой иглы и приступают к процессу самой гравировки.

Характер конечного изображения зависит от типа выбранной иглы и степени нажима на инструмент. Если мастер нажимает на иглу слабо, тогда получается линия с чистыми краями, при сильном нажиме края линий становятся рваными с выемками и поднимающимися вверх заусенцами (барбами). Во время печати краска заполняет эти выемки и скапливается у барб, за счет чего изображение получается очень насыщенным и бархатистым.

Отличить гравюру сухой иглой можно по таким признакам:

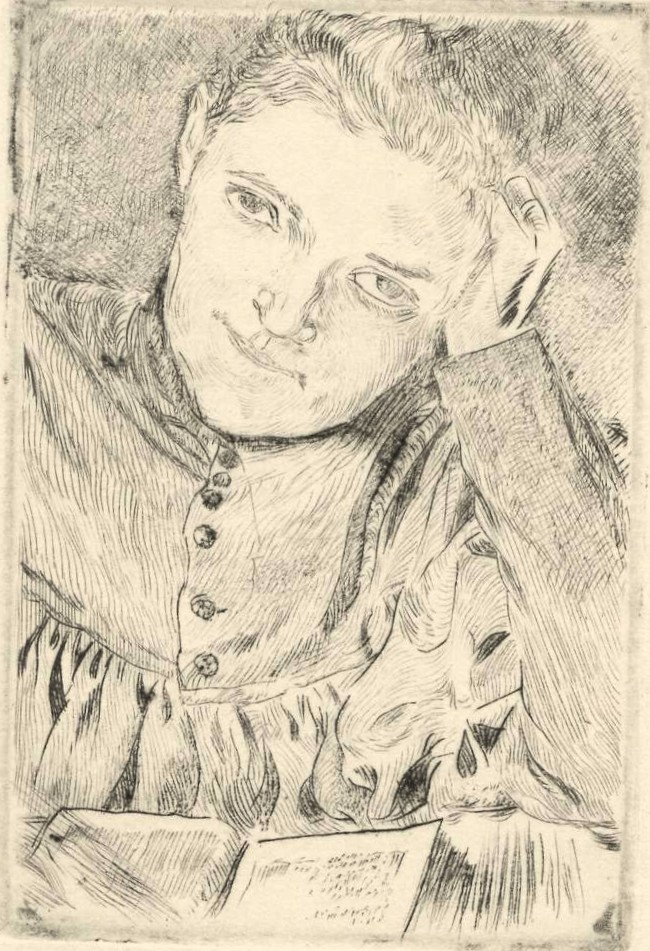

С. Масловский. Портрет жены художника. Сухая игла. 1905 г.

Пунктирная манера

Эта техника подразумевает нанесение на гравировальную пластину системы точек разной формы и размеров.

В процессе работы мастер может пользоваться пунсонами с концами разной остроты и формы (в виде треугольника, квадрата и т.д.), матуаром и гравировальным молоточком. Используя инструменты разной формы, а также разную степень давления гравер строит целую систему разнообразных точек. При необходимости он сгущает или разрежает точки, создавая эффект тени или света. В результате получается изображение с мягкими переходами. Чтобы сделать контуры рисунка более плавными, мастер может пробивать точки сквозь лак.

Отличительные признаки пунктирной техники:

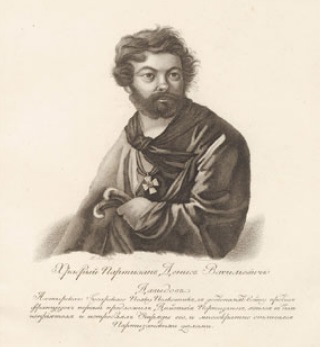

А. Афанасьев. Портрет Д.В. Давыдова. Пунктирная манера. После 1812 г.

Меццо-тинто

В технике меццо-тинто (от итал. Mezzo — половина, tinto — окрашенный), которую еще называют черной манерой или английской манерой, работа ведется не с созданием углублений в подготовленной пластине, а с выглаживанием определенных участков. Для этого металлическая пластина делается шероховатой с помощью техники зернения. То есть изначально на ней уже есть выемки, а задача гравера заключается в том, чтобы затереть те участки, которые должны быть более светлыми (на гладких участках краска почти не задерживается). Работу с изображением он производит с помощью шабера и гладкого планира. Гравировка ведется от самого черного цвета до самого яркого света (откуда и название черной манеры), что противоположно другим техникам механической гравировки.

Зернение, выглаживание и выскребание поверхности пластины в технике меццо-тинто.

Основные признаки гравюры по технике меццо-тинто:

К.-В. Зеелигер. Гравюра «Аллегория восшествия на престол Александра I». Меццо-тинто. Около 1801 г.

Офорт

Название этой техники произошло от французского слова eau-forte, что переводится как крепкая водка (в старину так называли азотную кислоту). Именно азотная кислота изначально являлась основным веществом для создания офорта.

При этой технологии металлическую пластину покрывают лаком, устойчивым к кислоте. Затем наносится рисунок и процарапывается иглами. После этого мастер погружает пластину в емкость с кислотой, что приводит к вытравлению незакрытого лаком рисунка. После промывки и высушивания процедуру несколько раз повторяют, добиваясь более глубокого травления на отдельных участках. На последней стадии защитный лак снимают керосином. Получившуюся печатную форму заполняют краской.

Основные признаки гравировки техникой офорта:

А. Дюрер. Гравюра «Пейзаж с пушкой». Офорт на меди. 1518 г.

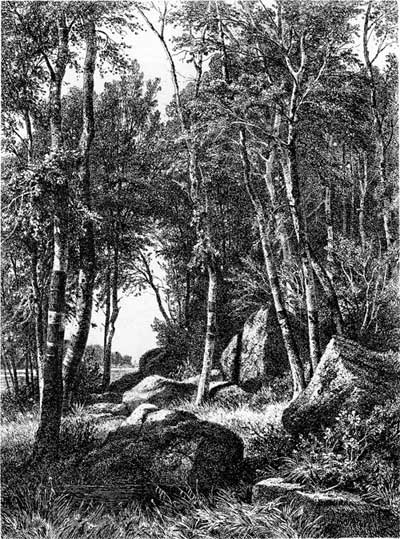

И. Шишкин. Гравюра «Лес». Офорт. Около 1890 г.

Акватинта

Акватинта представляет собой одну из техник офорта (Acquaforte — травление и tinto – тонированный), позволяющую получить более живописную гравюру с большим количеством тонов, схожую с акварелью.

Перед работой гравер нагревает подготовленную металлическую пластину и равномерно покрывает ее порошком устойчивой к кислоте смолы. После плавления порошка на пластине образуется сетка, в которой в дальнейшем мельчайшие незакрытые смолой промежутки вытравливаются кислотой. Пластина становится зернистой. После этого на нее наносят рисунок и приступают к более тщательному травлению в несколько этапов. Тон и фактура изображения зависят от размера гранул смолы и времени ее нагрева.

Отличительные признаки гравюры методом акватинты:

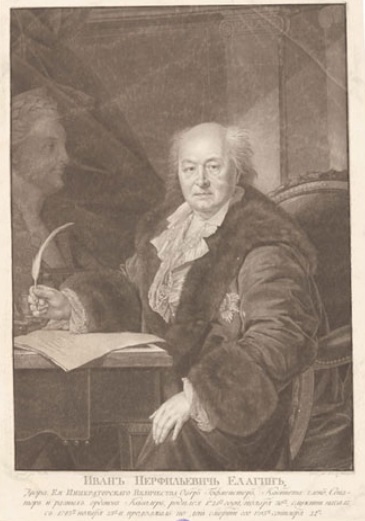

И.-Х. Майр. Портрет И.П. Елагина. Акватинта. После 1793 г.

Лавис

Лавис (фр. Lavis — размывка) представляет собой технику гравировки, при которой рисунок сразу травится кистью, смоченной специальной жидкостью.

В процессе работы гравер наносит изображение на металлическую пластину при помощи стекловолоконной кисти и травильной жидкости (часто раствора азотной кислоты). Так как метал имеет неоднородный состав, при травлении получается шероховатая поверхность, которая хорошо задерживает краску. Благодаря этому при печати получается тонально богатое изображение (схожее с тем, что дает акватинта).

Отличительные признаки гравировки методом лависа:

Поль Гоген. Гравюра «Женщина с инжиром». Лавис. 1894 г.

Мягкий лак

Эта техника представляет собой разновидность офорта, получаемого мягким кислотоупорным лак (его еще называют срывным). Такой лак создают добавлением в него жира.

В начале работы гравер покрывает металлическую пластину мягким лаком и осторожно крепит на нее зернистую бумагу. На бумаге твердым карандашом создается рисунок, что заставляет лак прилипать в местах полученного изображения. Но из-за входящего в состав жира при съеме с пластины бумажного листа эти прилипшие к бумаге частички лака легко отстают от металла (срываются). После этого выполняют традиционное для офорта травление, затем смывают лак, полученную форму заливают краской и делают отпечатки.

Основные признаки техники мягкого лака:

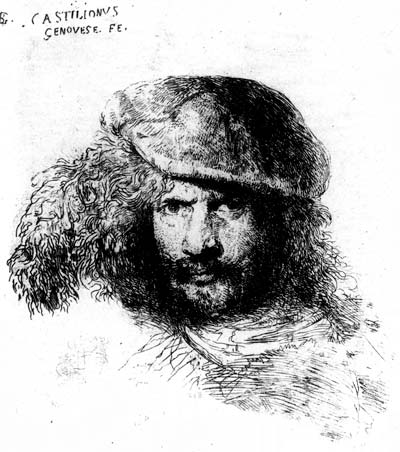

Д. Кастилльоне. Портрет мужчины в берете. Мягкий лак. 1664 г.

Карандашная манера

В этой технике гравирования применяется химический или механический способы гравирования (реже оба). Свое название карандашная манера получила за то, что отпечатанное изображение напоминает карандашный рисунок.

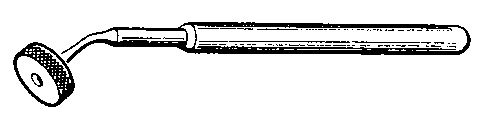

При химическом гравировании полированную металлическую пластину обрабатывают твердым кислотоупорным лаком, а затем наносят рисунки рулеткой (могут применяться и иные инструменты). Она представляет собой зубчатое колесо с насечками, вращающееся на металлическом стержне. Когда рулетка прокатывается по лакированной пластине, в ней остаются небольшие углубления. После этого освобождённые от лака участки пластины вытравляются в кислоте.

При механическом гравировании на полированной пластине вокруг вдавленных рулеткой точек образовываются заусенцы (бугорки). При печати краской заполняются не только углубления, но и заусенцы, за счет чего гравюра становится мягкой.

Основные признаки гравировки карандашной манерой:

Л. Бонне. Портрет Екатерины II. Карандашная манера. 1765 г.

Литография

Литография (др.-греч. λίθος — камень и γράφω — рисовать) — это техника травления рисунка на камне, относящаяся к плоской печати. Для создания изображения подбирают особые сорта камня (обычно известняка), способного отталкивать краску после легкого травления кислотой.

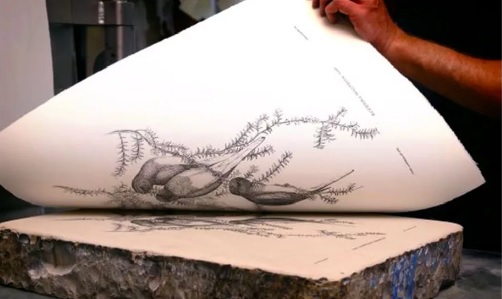

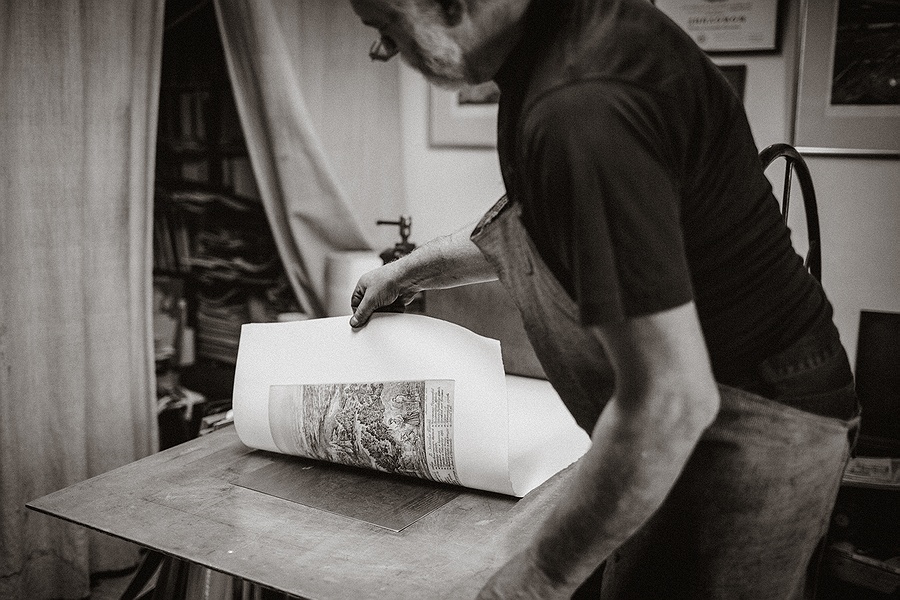

Оттиск с камня в процессе литографии.

В процессе работы гравер готовит каменную пластину (полирует ее или, напротив, делает шероховатой). После этого на нее наносят рисунок с помощью жирного литографского средства (карандаша или туши). После слабого травления пластины кислотой протравленные участки отталкивают краску. Участки жирным карандашом, напротив, легко притягивают краску.

На следующем этапе исходное изображение смывают, а на влажный камень наносят краску с олифой, удерживающуюся на непротравленных участках. После этого выполняют печать под давлением на бумаге с помощью литографского станка.

Раньше литографию выполняли на камнях, но сегодня используют в основном металлические пластины.

Основные признаки литографического оттиска:

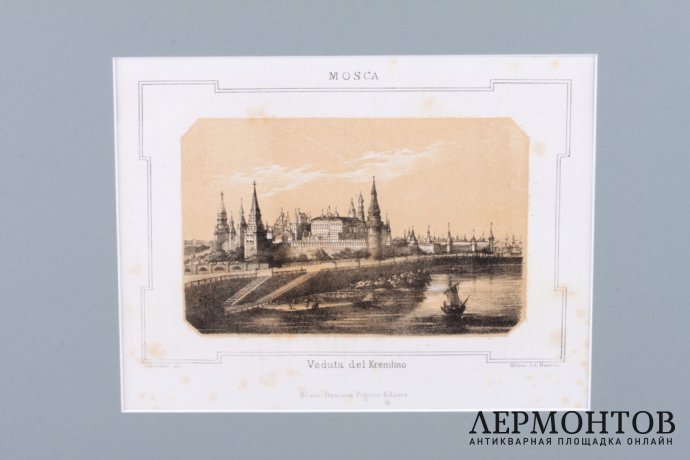

Ф. Терзаги. «Москва. Вид на Кремль». Литография. 1857 г.

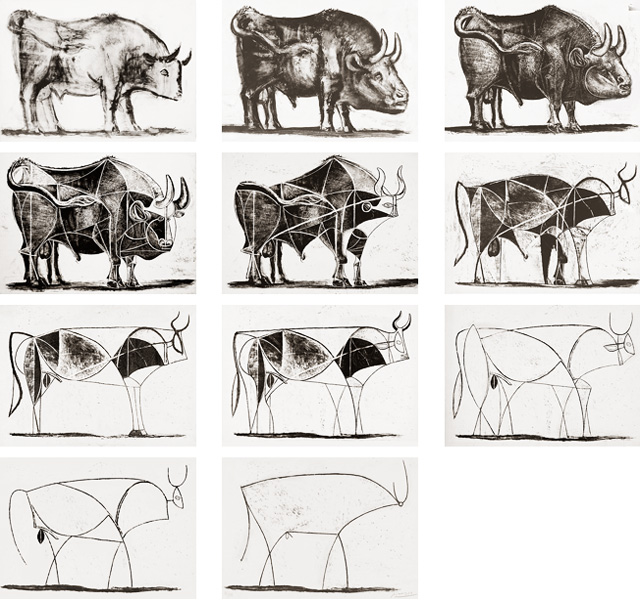

Пабло Пикассо. Серия «Бык» из 11 литографий. 1946 г.

Гравюра на стали

Эта техника применяется для гравировки стальных пластин. Гравирование осуществляют химическим или механическим способом, используя травильные жидкости или инструменты для резки. С помощью прорезывания или травления в стальных пластинах создают углубления в виде отдельных точек, штрихов или линий.

Получение оттиска со стальной печатной формы на офортном станке.

По сравнению с другими металлами и их сплавами сталь позволяет создать особенно прочную печатную форму. Так, если с медной резцовой гравюры получается около тысячи оттисков, то для стали это несколько десятков тысяч копий. По этой причине некоторые металлы покрывают слоем стали с помощью гальванопластики.

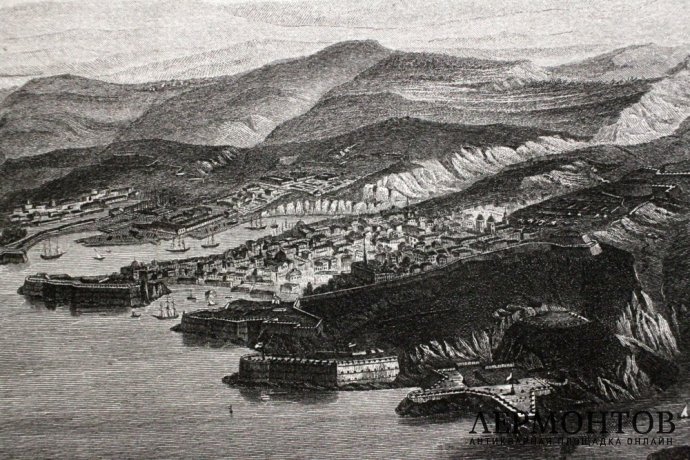

Базовые признаки гравировки на стали:

Шройдер. Гравюра на стали «Севастополь перед осадой». 1857 г.

Мы рассмотрели основные техники, с помощью которых гравюры создавали со времен изобретения этого вида искусства. Заметим, что в работе многие мастера смешивают разные техники, например, резцовую гравюру и офорт, благодаря чему на свет рождаются новые варианты гравюрных работ. Познакомиться с историей появления разных техник гравюры можно в статье «Гравюра Российской империи история, граверы, продажи».

Делаем «гравюру» с детьми

Дожила я до того, что дочь моя 5 лет стала меня учить, вот такой вчера у дочки был мастер-класс для меня 🙂 Она этому научилась в студии рисования, так как способ меня удивил и порадовал спешу поделится с вами.

Даже не знаю, как такой способ рисования называется, покупали что-то подобное в магазине, называлось гравюра. Но можно сделать и самим.

— лист плотной бумаги (у нас акварельная, но думаю можно любую);

Делали сразу 2 работы дочка мне показывала и я делала.

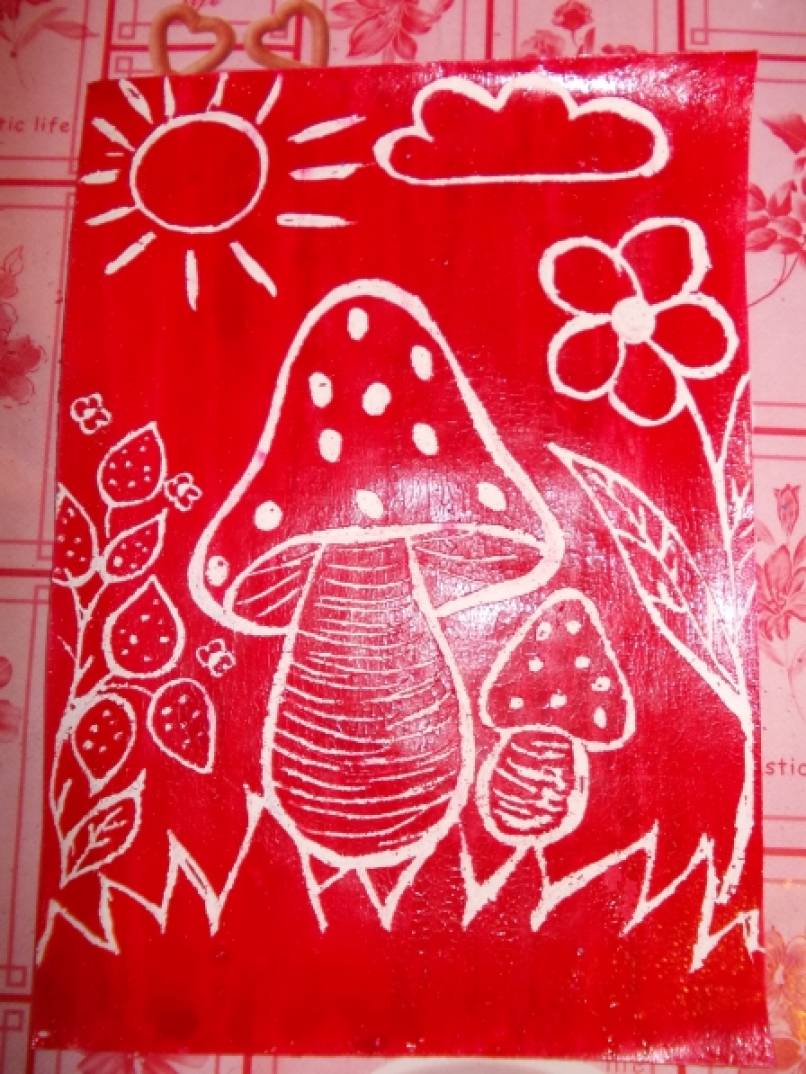

Певрый этап закрашиваем лист акварелькой как хотите полосками пятнами желательно разных цветов.

Чуть рисунок подсох затираем его свечкой или воском.. дочка сказала «зигзагом» надо покрыть весь листик.

Зачем почувствуй себя малечивем закрась весь лист черной краской.

Оставляем сохнуть ( на занятий у них сох до следующего занятия) дома около часа хватило высохнуть.

Приступаем к самому интересному берем забочистку и начинает процарапывать рисунок.

Вот мой рисунок. Рисую я плохо, но так приятно было царапать. Получила массу удовольствия.

Спасибо дочке за мастер-класс, надеюсь, и вы что-то для себя новое найдете, ваши коментарии ребенку обязательно прочту 🙂

Вот думаю, можно сразу несколько листиков сделать, а потом небольшие «открыточки» делать такие, приятного времяпрепровождения с детьми 🙂

Мастер-класс «Рисунки — цап-царапки свечой (воском)»

Елена Самонкина

Мастер-класс «Рисунки — цап-царапки свечой (воском)»

«Я о граттаже расскажу вам.

Он вызывает интерес.

Ты словно фокусник царапкой

Рисуешь целый мир чудес».

Я расскажу об интересной технике рисования «граффито» или ГРАТТАЖ! Эта техника интересна и доступна и детям и взрослым любого возраста.

Материал для работы: лист бумаги или картона, кисть (губка, свеча, масляные карандаши, тушь (гуашь, баночка с водой, мыло (мыльный раствор, острые предметы для процарапывания, салфетка, газета.

Классический граттаж (черно – белый): лист бумаги натираем воском (свечой). Затем кистью или губкой наносим на поверхность тушь (гуашь).

Когда тушь высохнет, острым предметом — палочкой, зубочисткой — процарапываем рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. Стол необходимо застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-восковой крошкой. В работе используются острые инструменты для удаления черной краски с поверхности картона, в результате появляется белый слой. Получается эффектное черно-белое изображение.

Можно закрасить альбомный лист не свечой, а яичным желтком (основа). Рисунок получится очень ярким.

1 Этап: лист бумаги (картона) закрашиваем масляными карандашами, восковыми мелками. (можно использовать цветную бумагу или покрыть лист акварелью, но тогда сверху рисунок необходимо натереть свечой).

2 Этап: добавляем в черную тушь (гуашь) жидкое мыло или шампунь и этой смесью кистью покрываем закрашенный лист, даем высохнуть. Закрасить краской надо так, чтоб карандаш не просвечивал. Можно дать краске высохнуть и закрасить еще раз.

Рисование необычными материалами (в данном случае свечой) доставляет много радости и развивает творческие способности детей.

Я уверена, что у вас все получится. Если вы попробуете, то на одном рисунке не остановитесь.

Желаю приятных минут творчества вам и вашим детям!

Как создаются гравюры?

Печатная графика или гравюра, наверное, один из наиболее доступных видов искусства, ведь изначально она и задумывалась для массового распространения. Принято различать три вида гравюры: выпуклая (высокая печать), углубленная и плоская. Каждый вид представлен несколькими вариантами, но мы остановимся на основных, т.к. невозможно сразу объять необъятное, а история гравюры невероятно интересна и богата открытиями, нововведениями и изобретениями, а уж сколько прекрасных мастеров в этой сфере!

Древнейшей техникой эстампа является ксилография — печать на деревянной доске.

Известная еще с VI века в восточных странах, в Западной Европе ксилография стала популярна в преддверии Ренессанса. Это было связано с появлением возможности широкого применения бумаги, а также изменениями в социальной, религиозной и духовной жизни.

Ксилография — сравнительно недорогой и многотиражный вид искусства — получила признание во всех кругах общества. Изначально основной функцией оттисков была пропаганда: печатали изображения религиозного содержания, которые были похожи на народные лубочные картинки. Эти изображения пользовались особой популярностью среди неграмотного населения. Также появляются игральные карты, агитационная графика, иллюстрированные брошюры и даже сатирические листки.

Изначально для создания ксилографии использовали деревянные доски продольного распила, в Европе это чаще всего была груша, а в Японии вишневое дерево.

На гладко выструганную поверхность художник наносит рисунок, используя карандаш или перо, затем промежутки между линиями рисунка вырезаются специальными инструментами — ножами, резцами, долотцами. При работе нужно быть очень внимательными, т.к. потребуется много времени и дополнительных действий для исправления малейшей ошибки. Когда рисунок готов, на доску наносится краска, а затем делается оттиск на бумаге.

Участки, которые вырезаются, при печати получаются белыми, а рельеф отпечатывается четкими линиями, поэтому такой вид оттиска называется «выпуклая гравюра». Обратите внимание, что отпечаток — это зеркальное отображение рисунка.

Для ксилографии характерны четкие, немного обособленные линии. С одной доски можно сделать до нескольких тысяч хороших четких оттисков — это важное преимущество техники.

Большое влияние на развитие и популяризацию техники ксилографии в эпоху Возрождения оказали немецкие мастера Альбрехт Дюрер и Ганс Гольбейн Младший. В их работах сочетаются напряженная выразительность линий и динамика рассказа, простой и точный пластический язык.

Новый виток в развитии ксилографии связан с именем английского гравера Томаса Бьюика. На рубеже XVIII и XIX веков он предложил использовать для досок не мягкую, а твердую древесину и делать поперечный распил. Он также вводит новые инструменты. Благодаря введениям Томаса, появилась возможность с легкостью проводить любые линии в любых направлениях, создавать изображения с более тонким тоновым переходом цвета, а также увеличить тираж.

Школу советской ксилографии сформировали такие мастера как А. Остроумова-Лебедева, стоявшая у истоков авторской ксилографии, а также И. Фомин, В. Масютин, П. Шилинговский, В. Фаворский.

Интересной разновидностью гравюры на дереве стала техника кьяроскуро — цветная ксилография. В Западной Европе была наиболее популярна в Италии благодаря граверу венецианской школы Уго да Карпи. Он придумал использовать для одного изображения несколько досок: одну для контура и несколько с разными оттенками. Гравюры с произведений Рафаэля и Пармиджанино стали его самыми известными работами.

Но если в Европе эта техника потеряла свою популярность к XVIII веку, то в Японии период расцвета кьяроскуро был долгий и яркий. Японские работы отличаются большей поэтичностью в изображении пейзажей, тесной связью с каллиграфией.

Всемирно известные и часто цитируемые ксилографии Хокусая также выполнены в технике кьяроскуро.

К типу углубленной гравюры относится гравюра на металле.

В основном для этой техники используют медные доски. Изображение процарапывают резцом или штихелем, в это время доска лежит на подушечке с песком, которую поворачивают для получения округлых линий. Прорезая металл, инструменты образуют по краям бороздок небольшие кромки, барбы, которые можно удалить или оставить и тогда при печати они будут оставлять бархатистые следы. Когда рисунок готов, пластина покрывается краской, которая проникает в прорезанные борозды, а излишки удаляются. После этого на пластину помещают влажную бумагу и пропускают через пресс.

Линии, прочерченные на доске, имеют заостренные окончания, а с помощью силы и направления нажима можно варьировать эффект моделировки, градацию тона. Рисунок, созданный в технике резцовой гравюры, более гибкий и утонченный, переходы света и тени мягче, чем в ксилографии. Постепенно бороздки на меди затираются и качество рисунка портится, поэтому более ранние оттиски ценятся больше.

Мартин Шонгауэр и особенно Альбрехт Дюрер оказали значительное влияние на развитие техники. Интересны работы и Питера Брейгеля Старшего.

В России XVIII-XIX веков мастера, работы которых очень ценятся и по сей день, создавали в технике резцовой гравюры батальные сцены, портреты, пейзажи, а также книжные иллюстрации.

К разновидности углубленной гравюры также относится техника офорт. Процарапанные бороздки протравливаются кислотой, а доска перед этим покрывается специальным лаком, который не разъедается. Оригинальный офорт отличается мягкостью, текучестью линий, тонкой игрой света. Многие мастера работали в нескольких техниках, часто добавляли к офорту резец и сухую иглу.

Именно офортом исполнены великолепные архитектурные фантазии Дж. Б. Пиранези, сатирические листы У. Хогарта, многочисленные гравюры Рембрандта, воспроизведены картины Ватто и Фрагонара.

К третьему типу печати относится литография – печать на камне. Эту технику в 1796 изобрел немецкий актер Алоиз Зенефельдер, изначально он просто искал дешевый способ воспроизведения и размножения нот. Способ оказался не только действенным, но и получил широкую популярность! Даже сам автор бросил сценические подмостки и открыл типографию!

Техника заключается в следующем: художник рисует изображение жирным карандашом на камне особой породы известняка. Затем поверхность камня слегка протравливается, но участки, покрытые жирным карандашом, остаются нетронутыми. После этого на камень накатывается типографская краска, которая пристает только к «жирным» местам. На последнем этапе бумагу помещают на камень и прокатывают через станок.

Печать изображений с использованием нескольких цветов называется хромолитография. Для каждого цвета используется свой камень, картинка получается яркая, эффектная.

Для литографии не характерны точные линии, этой технике, наоборот, свойственны мягкие переходы, глубокие тона, зернистость фона, дымка.